電車はどうやって動いてる?

レールと電線のあいだを走る電車は、

どんな仕組みで動いているのでしょうか…?

まず、発電所〔電気を発生させる場所〕から送られた電気は、

変電所〔発電所からの電気エネルギーを目的に合わせて変換する場所〕を介して

電車線〔架線(かせん)〕に流します。

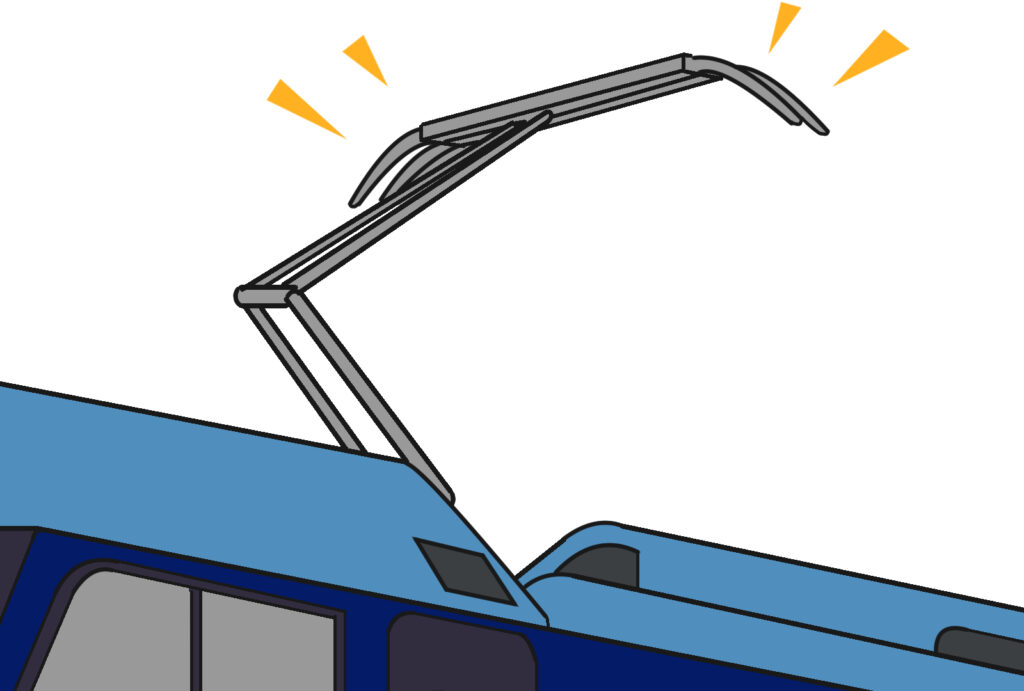

電気を電車線と接続されているパンタグラフから取り入れ、

(パンタグラフ)

(パンタグラフ)

電車内のモーターを動かし電車を走らせます。

そして、その電気は車輪からレールを伝って

変電所まで流れて帰っていく仕組みになっています。

レールに触れると感電するの…?

ここで1つ疑問なのですが、

踏切などでレールに間違って触れてしまい、感電してしまうことがないのか…?

レールの場合は基本、微量の電圧なので危険性は低いとされていますが、

電車線〔パンタグラフが触れている部分〕に触れてしまい、

感電死した事故は実際にあったようです…

[kanren postid=”1513″ date=”none”]

最後までお読み頂きありがとうございました。

こちらのブログは、人気ブログランキングに参加させて頂いてます。

よろしければ、下の四角いバナーを『ポチッ』とクリック頂けたら幸いです。

クリックを頂くと、ランキングサイトが開くのですが、それにより、

このブログのポイントが加算されランキングが上がる仕組みのようです。

とても励みになります!

本日はたくさんブログがある中、こちらを読んでいただきありがとうございました。

私事ではありますが、2人の子供がおりまして、いろいろなことを質問されるものの、

世の中分かりそうで分からないことが山ほどあることに痛感しこのブログを始めました。

内容に関しましては努力をして調べておりますが、お見苦しい点もあるかもしれません。

参考までに楽しんで見て頂けたら幸いです。これからもどうぞよろしくお願い致します。