梅雨の時期に雨が多いのはなぜ?

毎年、梅雨の時期になると雨がよく降りますが、どうしてなのでしょうか…?

それでは、見ていきましょう!

『気団』が影響している

それは梅雨の時期には、気団〔広範囲に渡って均一に広がる空気の塊で、周辺気圧より高気圧〕が大きく影響するからということなのです。

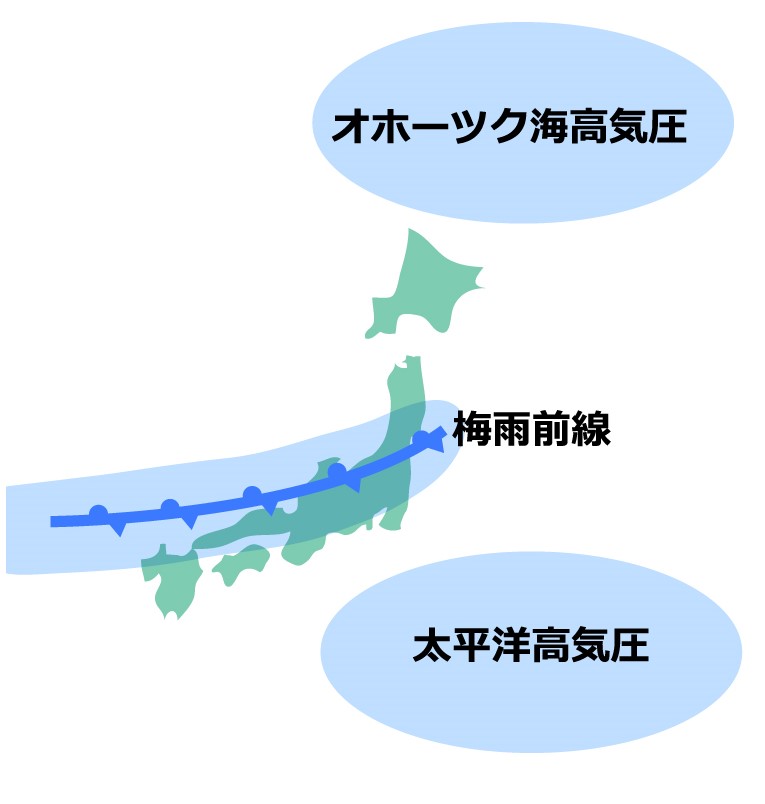

小笠原気団〔太平洋高気圧の一部〕

日本の周りにはいくつか気団が存在するのですが、そのうち梅雨に大きく関わる気団は、赤道付近の海水温度が上昇することによって南の方からやってくる、小笠原気団〔暖かく湿った空気の気団〕。

オホーツク気団〔オホーツク海高気圧〕

それと、北の方からの『オホーツク気団』〔冷たく湿った空気の気団〕。

この2つになります。

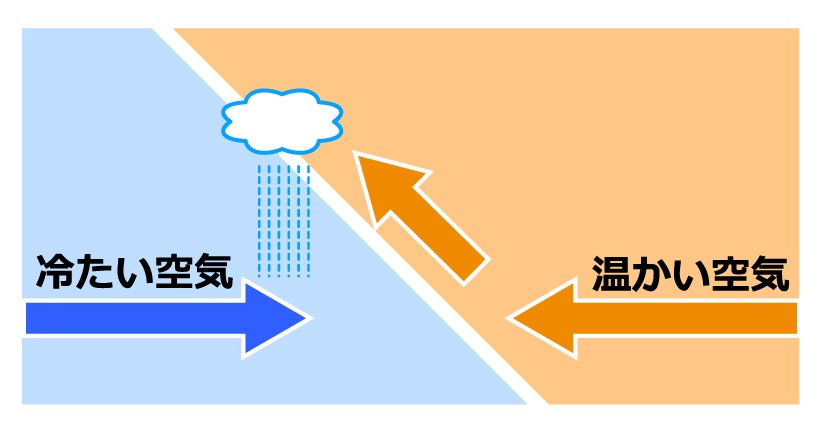

2つの気団がぶつかり合うことで上昇気流が発生

この2つの気団がぶつかり合うことにより、暖かい空気は軽いので上昇気流が発生するのですが、

空気が上空に昇ると気温が低いので冷やされ雲になり雨となります。

※空気中の水蒸気が集まった水滴や細かい氷が雲になり、重たくなって耐えきれなくなると雨となり降ってきます。

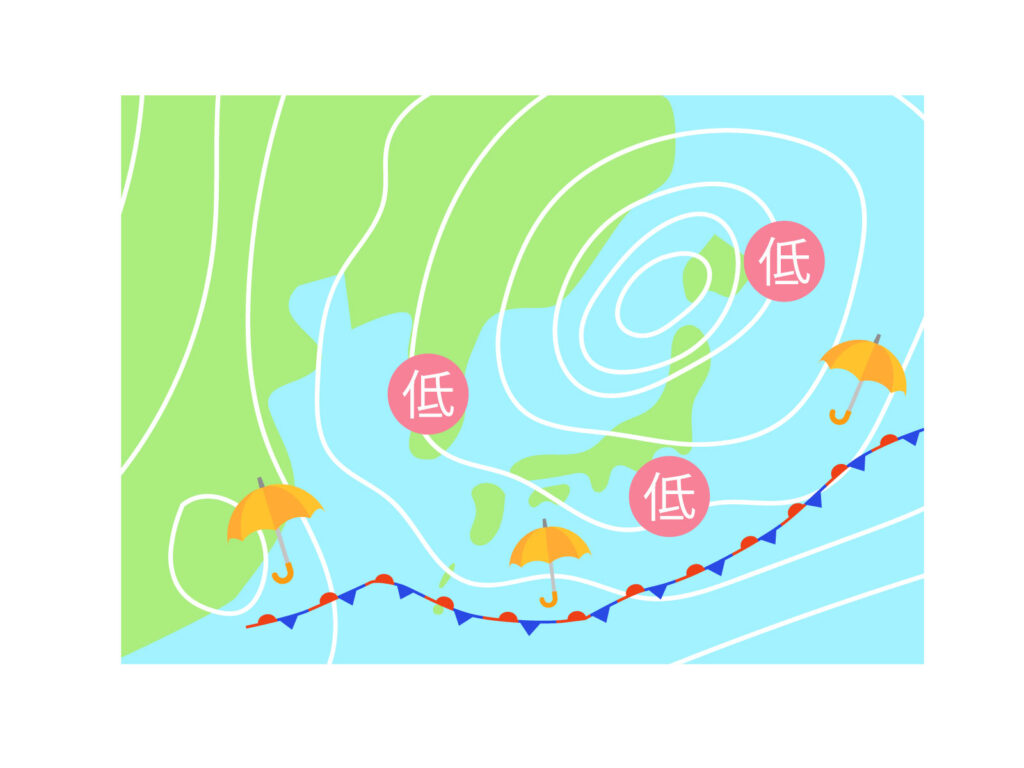

この時は、両方の気団はぶつかり合ったり押し合いが続いているため、境には梅雨前線という、ほとんど動きのない前線〔停滞前線〕ができ、雨が長いあいだ降り続けるというわけなのです。

沖縄のほうから梅雨入りし、夏に近づくにつれ温かい空気の小笠原気団〔太平洋高気圧〕が勢力をつけるのですが、それによりオホーツクの気団〔オホーツク海高気圧〕を押し出して北上したとき、国の梅雨が明けるということになります。

梅雨入り、梅雨明けは誰が決めている…?

過去には、梅雨入りはしたものの、梅雨明けの発表ができなかったり、逆に梅雨入りの発表がはっきりできないまま、梅雨明け発表をすることもあったということですが、梅雨入り梅雨明けはいったい誰が決めているのでしょうか…?

それは気象台(きしょうだい)という、気象観測や予報、警報、気象研究などを行っている機関があるのですが、ここで梅雨入り梅雨明けの発表をしています。

※梅雨入り梅雨明けの発表に関しては、全国〔北海道を除く〕を12のブロックに分けた地域を発表対象としているそうです。

そこは、国土交通省の外局〔特殊な業務を行う〕に置かれる、気象庁に属する機関になります。

雲の高さってどれくらい…?10種類の雲の形、高度、天候と特徴について

そして、現在は梅雨明けがはっきりせず、立秋(8月6日~8日ぐらい)の2日先を迎えてしまうと、発表できないままになってしまうのだそうです。

≪暫定的な気象庁の『梅雨入り』定義≫

- 晴天が2日続いた後

- 梅雨前線が影響して前日当日が雨

- その後1週間の天気が雨または曇り

≪暫定的な気象庁の『梅雨明け』定義≫

- 雨が2日続いた後

- 梅雨前線が北上して前日当日が晴れ

- さらに週間天気予報が5日以上晴れまたは一部曇り

ちなみに北海道と小笠原諸島は高気圧の内側にあるため、梅雨前線が来ないので曇り空や雨が降ることがあっても梅雨はないとされていますが、実際に現地ではその期間に長雨が続いたりもするので、梅雨があるという認識の方が多いようです。

そして北海道では雨が多くなる時期のことを蝦夷梅雨(えぞつゆ)といったりもします。

梅雨(つゆ)という言葉の由来や意味とは…?

梅雨という言葉はふつうに使われていますが、梅雨の『梅』にはどんな意味があるのでしょうか…?

梅雨はもともと中国で使われていた言葉だということです。

雨が多い時期なので黴(カビ)も増えることから、黴雨(ばいう)と呼ばれていたが、語感が良くないということで、この時期にちなんだ『梅』を使い、梅雨(ばいう)になったのではないかと言われています。

そしてこの言葉が日本に来たときはまだ梅雨(ばいう)だったそうですが、日本で梅雨(つゆ)という呼ばれかたに変わったそうです。

日本で『つゆ』と呼ばれるようになった理由はいくつか説があり、露(つゆ)〔水滴〕だったり、潰ゆ(つゆ、ついゆ)〔梅が熟しつぶれる時期から〕辺りの言葉から来ているのではないかといわれていますが、はっきりとは分かっていないということです…