雪が降る条件

実は、ふわふわと舞い降りる雪には、特定の「条件」がそろう必要があります。

雪が降るには、ただ寒いだけではなく、いくつかの自然の要素が組み合わなければなりません。

今回は、雪が降る仕組みと、そのために必要な条件についてわかりやすく解説します!

条件1:低温の環境

まず最も重要な条件は、上空の気温が氷点下であることです。

雪が降るには、上空の温度が十分に低くなり、水蒸気が氷の結晶(氷晶)となって成長する必要があります。

氷晶(ひょうしょう)はさらに集まりながら形を変え、六角形の対称的な構造を持つ雪の結晶(雪片)へと成長します。

こうしてできた雪片(せっぺん)が地表に降り積もることで、私たちが目にする雪となるのです。

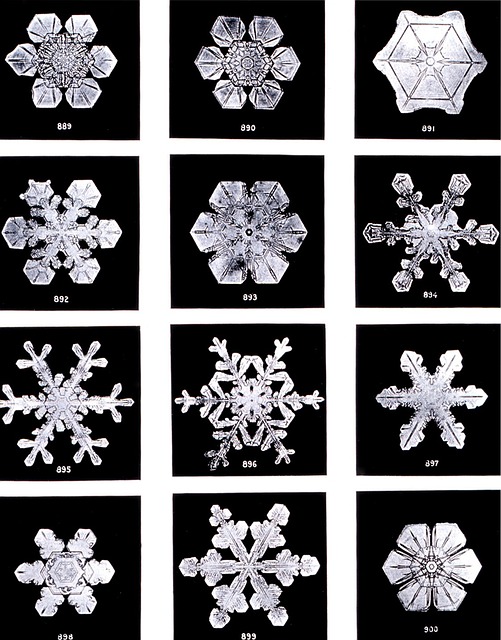

雪の結晶(雪片)

〔ウィルソン・ベントレー(雪の結晶の写真家)によって撮られた写真〕

雪の結晶(雪片)は、大気中の水蒸気が氷点下の環境で凍り、六角形の対称的な形を持つ氷の結晶として成長したものです。

その形は、温度や湿度の違いによって変化し、針のような形や枝分かれした形、板のような形など、さまざまな種類が生まれます。

これらの結晶は雲の中で作られ、成長しながら降り落ち、地上に届くと雪として積もります。

※「氷の結晶(氷晶)」は広い意味での氷の構造全般を指し、「雪の結晶(雪片)」はその中でも特に空中で成長したものを指して言います。

雪が降る気温

雪が降る気温は、一般的に-1°Cから-10°C程度です。

この温度帯では、結晶が発達しやすく、ふわふわした雪になりやすくなります。ただし、湿度が高い場合は0°C付近でも雪が降ることがあるようです。〔特に湿った雪〕

一方、気温が0°C以上の場合、雪の結晶は途中で溶けて雨になることが多くなります。

逆に、気温が極端に低すぎる(-20°C以下)と、空気中の水蒸気量が減り、雪が降りにくくなることがあります。

飽和水蒸気量(ほうわすいじょうきりょう) とは?

空気が含むことができる最大の水蒸気量のことを「飽和水蒸気量 」といいます。これは気温が高いほど多く、気温が低いほど少なくなるという性質があります。

なぜ寒すぎると雪が降りにくいのか?

気温が、例えば-20°C以下になると、飽和水蒸気量が非常に小さくなり、空気中に含まれる水蒸気が極端に少なくなります。その結果、雲ができにくくなり、雪を降らせるだけの水分が不足してしまうのです。

そのため、極寒の地域〔例えば、南極やシベリアの内陸部など〕では、気温は低くても降雪量は意外と少ないことが多いのです。

都市部は「ヒートアイランド現象」で積雪期間が減少?

都市部では「ヒートアイランド現象」が積雪に影響を与えます。

アスファルトやコンクリートなどの建材が日中に太陽熱を吸収し、夜間もその熱を放出するため、都市部の気温が周辺地域よりも高くなることがあります。

そのため、雪が降っても気温が下がりきらず、降る雪の量が少なくなったり、雪が溶けやすくなることがあります。

条件2:十分な水蒸気の存在

飽和水蒸気量でお話ししたように、雪が降るには空気中に十分な水蒸気が必要です。

水蒸気は海や湖、川などから蒸発し、大気中に漂っています。この水蒸気が冷やされることで、氷晶が形成され、最終的に雪の結晶(雪片)になります。

そのため、海や湖が近い地域、特に冬の季節に湿度が高い場所では雪が降る条件が整いやすいのです。

例えば、日本海側では大雪が発生することが多くありますが、これは日本海からの湿った空気が寒気とぶつかって雪を降らせるためです。

ただし、湿度が高すぎると逆に雪ではなく雨になることもあり、また、寒すぎると水蒸気の量が少なくなるため、大雪にはなりにくくなります。

条件3:上昇気流と冷却

雪が降るには、空気の流れも関係してきます。特に、上昇気流が雪を降らせるカギになります。

上昇気流とは、暖かい空気が上昇して冷やされる現象です。この空気の上昇によって、空気中の水蒸気が冷却され、氷晶が形成されます。

例えば、山岳地帯などでは、風が山にぶつかって上昇しやすいため、上昇気流が発生しやすく、雪が降りやすくなります。

条件4:空気中の微粒子(氷晶核)

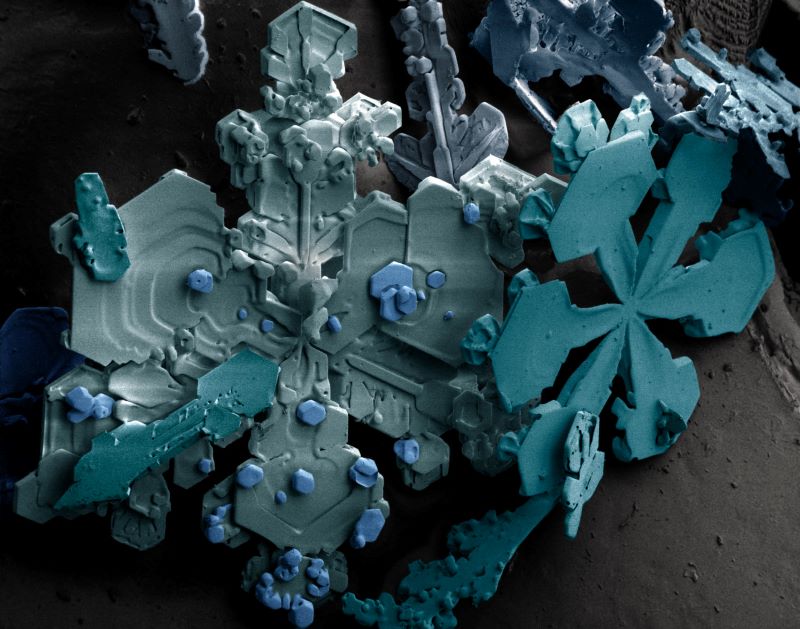

〔電子顕微鏡で撮影した氷晶。コンピュータで着色してある。〕

雪の結晶が形成されるには、空気中に微細な塵(ちり)や氷の粒子(氷晶核)が必要です。

これらの粒子は水蒸気を引き寄せて、氷晶を形成する基盤となります。塵(ちり)や微粒子が少ないと、雪の結晶は成長しにくく、降雪量も少なくなります。

氷晶核(ひょうしょうかく)とは?

氷晶核とは、空気中に浮かぶ微細な塵(ちり)や火山灰、鉱物粒子、さらには微生物などの微粒子のことです。

これらの粒子があることで、水蒸気がくっつきやすくなり、氷晶が成長しやすくなります。

氷晶が成長する仕組みのおさらい

- 大気中の水蒸気が氷晶核に付着し、氷の結晶が形成される。

- さらに水蒸気が凝結(ぎょうけつ)〔水蒸気が冷やされて液体や固体に変化する現象〕して六角形の結晶へと成長させる。

- 結晶が大きくなると、重力で落下し、他の氷晶〔氷の結晶〕とくっつきながら雪として降る。

もし氷晶核が少ない場合、水蒸気が氷晶を作りにくくなり、雪の結晶が成長しづらくなります。その結果、降雪量が少なくなることもあります。

このように、雪の結晶ができるには、温度・湿度だけでなく、氷晶核の存在も重要な要素なのです。

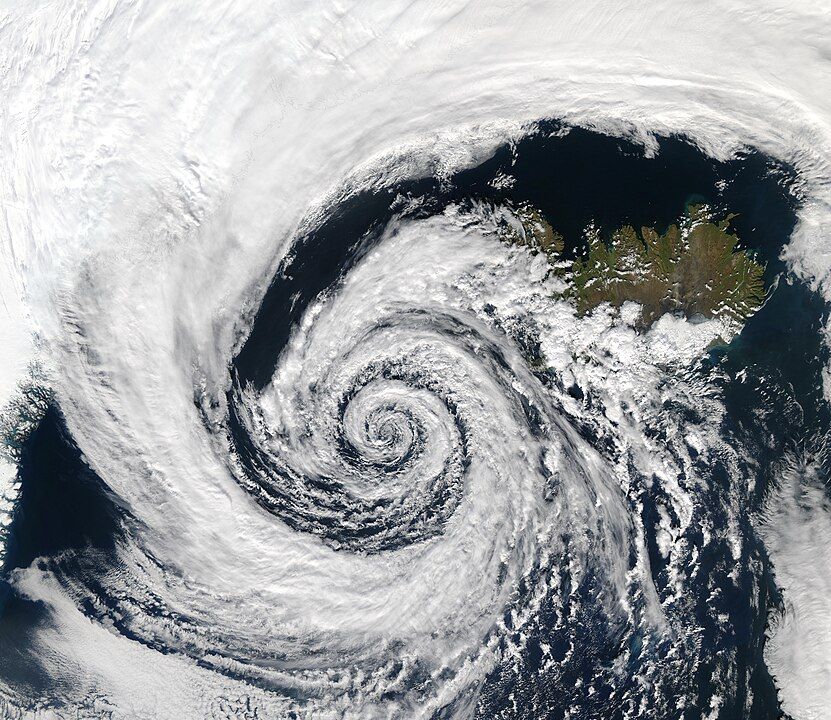

条件5.:気圧の変化

雪を降らせるには、気圧の変化も影響を与えます。

低気圧〔暖かい空気が上昇して周囲より気圧が低くなることで発生。雲や雨、雪をもたらしやすい気象現象〕が近づくと、上昇気流が発生しやすくなり水蒸気が冷やされて雲が形成されるため、雪が降りやすくなります。

さらに、低気圧の中心に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上昇しながら冷やされることで雲が発達し、雪として降るのです。

まとめ:雪が降る条件

雪が降るには、以下の5つの条件が整う必要があります。

- 低温: 上空の気温が氷点下であることが不可欠。

- 水蒸気: 空気中に十分な水蒸気があること。

- 上昇気流: 空気の上昇によって水蒸気が冷やされること。

- 微粒子: 空気中に氷の結晶を作り出す微粒子が存在すること。

- 低気圧: 気圧が低くなることで雪を降らせる環境が整うこと。

これらの条件が重なることで、私たちの街にも雪が降り、幻想的な雪景色を見ることができるのです!

勿論、降りすぎるのも問題ですが…