植物の仕組み

植物は、地球上の生命を支える重要な存在です。

日常的に目にする草花や木々は、見た目を楽しむだけでなく私たちの環境や生態系に大きな影響を与えています。

ここでは、植物の基本的な仕組みや機能を詳しく見ていきたいと思います!

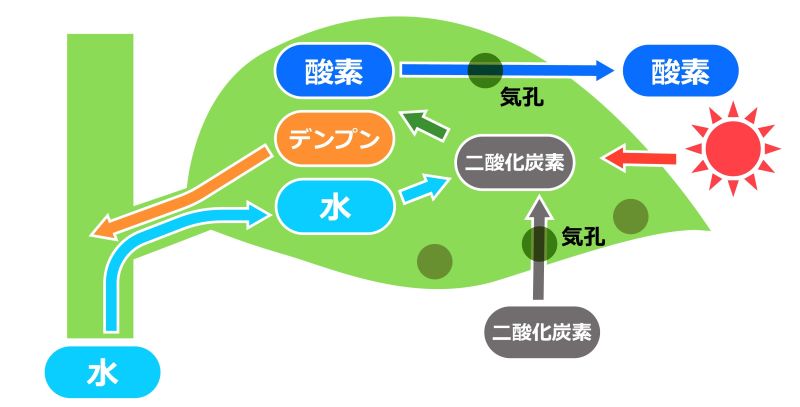

光合成のメカニズム

「光合成(こうごうせい)」は、植物にとっても、私たちにとっても、とても大切な働きです。

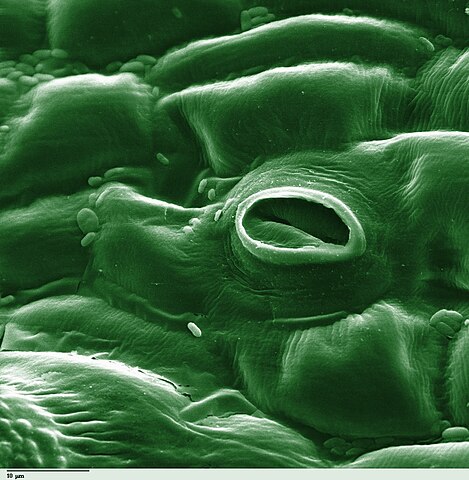

※気孔(きこう)… 葉にある「空気の出入り口」

植物は太陽の光を使って、空気中の二酸化炭素と土の水を取り込み、そこから自らのエネルギーになるための糖(グルコース)〔デンプンのもとになる「エネルギーの材料」〕を作ります。

そして、この過程で酸素も一緒に放出しています。

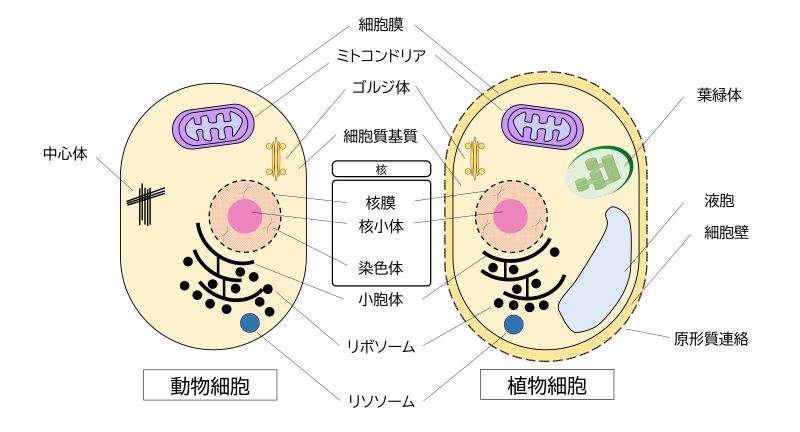

植物の細胞

〔葉緑体のクロロフィル〕

植物の葉の緑葉体(ようりょくたい)に含まれる、『 クロロフィル〔葉緑素(ようりょくそ)とも〕』という色素が、太陽の光を吸収し、そのエネルギーで化学反応を起こします。

その結果、植物は成長に必要なグルコース〔デンプンのもと〕を作りだします。

つまり、光合成は植物が自分自身のエネルギーを得るだけでなく、大気中の酸素を供給する、地球上の生命にとって欠かせないプロセスでもあるのです!

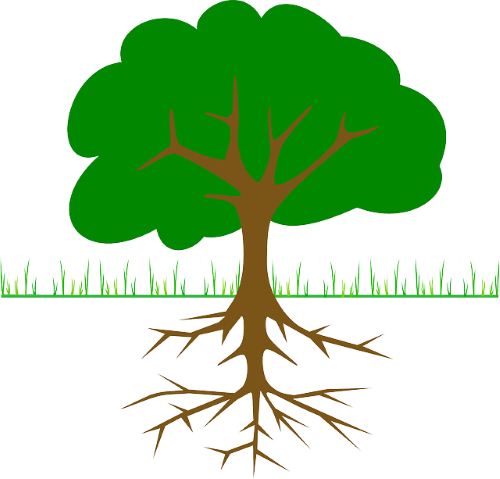

植物の構造

植物は主に3つの部分『 根、茎(幹)、葉 』で構成されています。

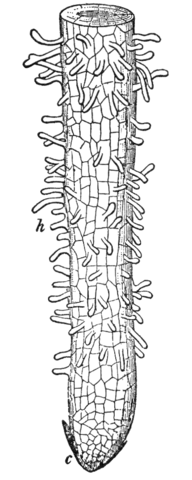

根

根は植物の地下部分で、土から水分や栄養素を吸収する役割をしています。

また、植物を地面にしっかりと固定し、倒れにくくする働きも担っています。

根の先端には「根毛」と呼ばれる小さな毛のような構造があり、これが水分や栄養の吸収をさらに効率よく行えるようにしているのです。

(根毛)

茎・幹

〔茎〕

〔幹〕

茎(幹)は植物の中心的な部分で、根と葉をつなぐ役割をしています。

そして、茎(幹)は水分や栄養素を根から葉に運び、逆に葉で作られたグルコースを根に送り届けるパイプのような働きをします。

また、植物が光に向かって成長するための支えとなり、植物の形を決める部分でもあるのです。

「茎(くき)」と「幹(みき)」の違い

茎と幹の違いは、植物の成長段階と大きさにあります。

茎(くき)は一般的に小さな植物や若い植物に見られ、葉や花を支える部分です。一方、幹(みき)は木や大きな植物の主要な部分で、成長して太くなり植物を支える役割があります。

つまり、茎は小さな植物(草など)の部分、幹は大きな木の中心部分です。

葉

光合成の場であり、太陽光を受けて植物が必要なエネルギーを生成する重要な部分です。

葉の表面には小さな穴(気孔)があり、これを通じて二酸化炭素を取り込み、酸素を放出します。

〔電子顕微鏡により撮影したトマトの葉の気孔〕

そのため、葉の内部には光合成を行うための細胞が密集しています。

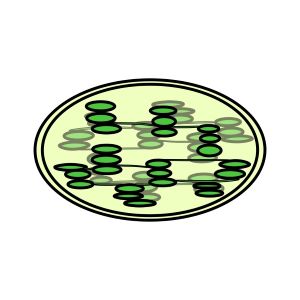

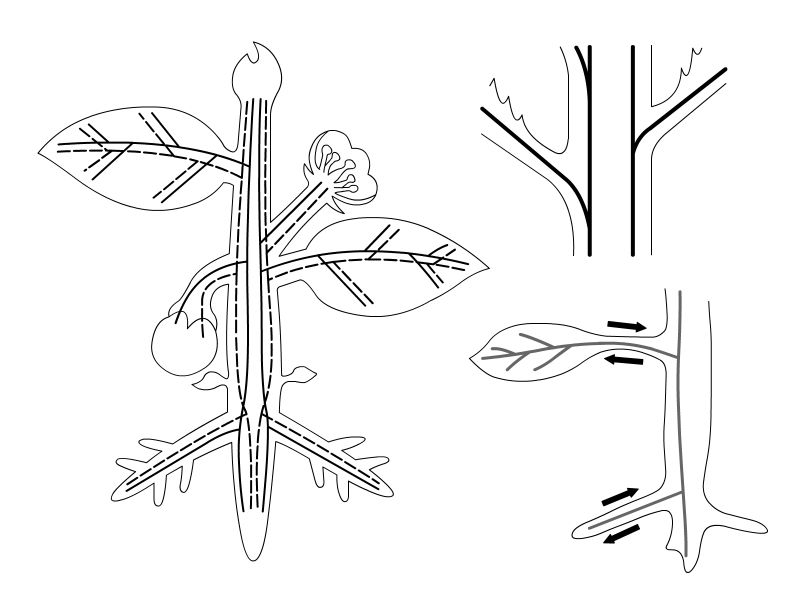

維管束(いかんそく)による栄養の運搬方法

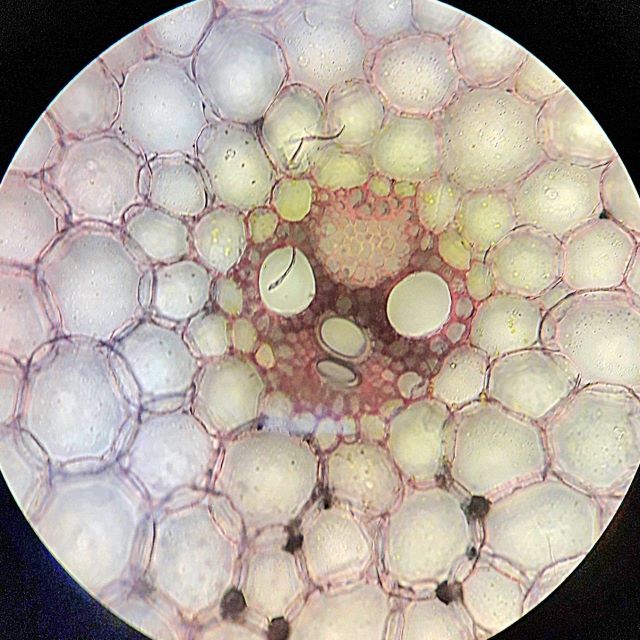

〔単子葉植物の維管束の顕微鏡写真〕

植物は水分と栄養素を効率的に運ぶために、特別な組織を持っています。

これを「維管束(いかんそく)」と呼ぶのですが、この維管束は、主に2つの部分から構成されています。

木部 (もくぶ)

木部(もくぶ)は、植物の根から葉へ水分やミネラル(無機養分)を運ぶ通り道です。

細長い管状の細胞(道管や仮道管)が集まり、高い圧力で水を上へ押し上げることで、植物全体に必要な水分や栄養を届ける役割を担っています。

師部(しぶ)

師部(しぶ)は、植物の中で栄養(主に糖)を運ぶ通り道です。

葉で作られた糖を圧力の差を利用して根や果実などに運ぶことで、植物は成長に必要なエネルギーを全身に行き渡らせることができます。

これらの木部と師部が一緒に働くことで、植物は水分と栄養を効率的に運搬し、成長をサポートしています。

植物の成長と繁殖方法

植物の成長には、光、温度、水分、土壌の栄養素などの環境要因が重要な要素となり、これらが適切に揃うことで効率よく成長します。

植物はまた、成長過程でホルモン〔成長や発育を調整する化学物質〕を分泌し、それにより細胞分裂や伸長、開花などを調整して、外部環境に適応しながら成長を続けます。

そして、その繁殖方法は有性生殖と無性生殖の二種類があります。

無性生殖(むせいせいしょく)

無性生殖では、植物の一部(根や茎など)から新しい個体を生成します。

この方法は、遺伝的に同じ個体を大量に生み出すため、環境が厳しい場合や急速に増殖したいときに非常に効果的です。

無性生殖の代表例

- イチゴ

ランナー(茎の一部)から新しい株が育つ。

- ジャガイモ

塊茎(地下の茎)から新しい芽が出て、新しい株に成長。 - クレマチス、ツタ

地面に触れた茎から新しい根を出して新しい植物が育つ。 - 竹

地下茎から新しい芽が出て増える。 - サボテン

親の一部が切れた部分から根が生えて新しい個体が育つ。

これらはすべて無性生殖を利用して、親と同じ遺伝子を持つ新しい植物を作ります。

有性生殖(ゆうせいせいしょく)

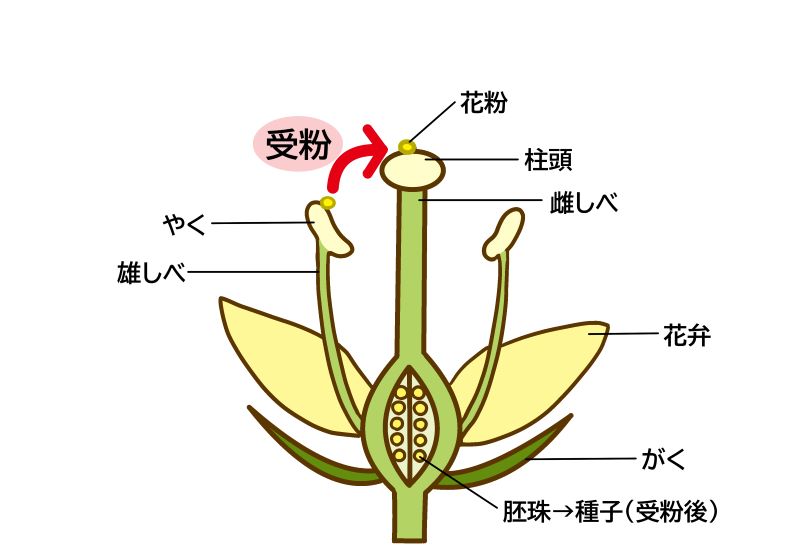

有性生殖では、花の雄しべ(おしべ)から出た花粉が、雌しべ(めしべ)の先端(柱頭 ちゅうとう)につくことで受粉が起こります。

そして、胚珠は種子へと成長し、新しい植物になります。

異なる親から受け継いだ遺伝情報が組み合わさることで、環境の変化に適応しやすくなり、生存率が高まる可能性があります。

また、病気や害虫への抵抗力が個体ごとに異なるため、種全体としての絶滅リスクを減らす役割も果たします。

植物が環境に適応する仕組み

植物は、色々な環境に適応するためにさまざまな特性を進化させてきました。それにより、異なる環境でも生き延びることができています。

具体的な適応例は以下のようなものがあります!

乾燥地帯の植物

乾燥した環境では水分を失わないように工夫がされています。

例えば: サボテン・アガベ・ユーカリ・オリーブなど

- 厚い皮膚(表皮)

水分の蒸発を防ぐため、表皮が厚く、ワックスのような物質を含むことがあります。 - 小さな葉

葉が小さくなることで表面積が減り、水分が蒸発しにくくなります。そして時には、葉が針のように細くなることもあります。

例えば、サボテンのトゲは葉っぱが進化したものです。 - 葉の裏に気孔が少ない

水分の蒸発を抑えるため、葉の裏面にある気孔(きこう)〔空気の出入り口〕の数が少ない傾向にあります。

湿地帯の植物

湿気が多い環境では、根が水中に浸かるように進化しています。

例えば: ヨシ・スイレンなど

〔スイレンとカエル〕

- 根が水中に浸かる

湿地に生息する植物の根は、水中に浸かることで十分な水分を確保します。 - 通気組織が発達

湿地植物の根や茎には、通気組織〔例:レンコン〕が発達しており、地上の空気を内部に取り込んで酸素を供給することで、酸素が不足しがちな環境でも呼吸が可能になります。

また、マングローブなどの植物のように、地上に突き出た呼吸根(こきゅうこん)を持つものもあります。

このように、植物は環境に最適な形で進化し、必要な水分や栄養素を効率よく吸収する方法を見つけ出しています。

まとめ

植物の仕組みは、生命を支えるための複雑で巧妙なメカニズムです。

光合成によるエネルギーの生成、維管束による栄養の運搬、成長と繁殖の戦略、環境への適応など、すべてが相互に関連しています。

私たちが日常的に目にする植物は、観賞するだけのものではなく、地球上の生命の基盤を支えるとても重要な存在だったのです。

このような植物の神秘的な仕組みを知ることで、自然への感謝の気持ちがさらに深まるかもしれませんね!