なぜが、2月は本気で寒い…

「冬本番は1月?」と思いきや、日本では2月が一年で最も寒いと感じることが多いですよね。

実際、気象データを見ても2月が一年の最低気温を記録することが多いのです。でも、これってちょっと不思議じゃないですか…?

地球が最も太陽から遠ざかるタイミングではないし、冬至(12月下旬)を過ぎれば日が長くなっていくのに、なぜ寒さのピークが1ヶ月以上も遅れてやってくるのでしょう?

その理由を、地球の気象や天文学の視点からわかりやすく解説していきます!

太陽の光は強くなっているのに…? 「寒さの遅れ」の謎

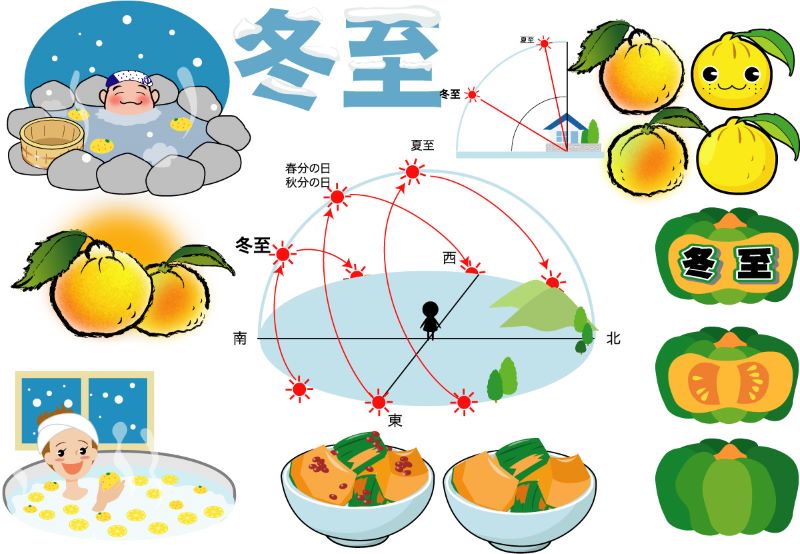

まず、地球の気象は太陽の影響を大きく受けることはご存じだと思いますが、冬至(とうじ)(12月22日頃)は一年で最も昼が短く、太陽の高さも低くなります。

つまり、この日が「最も太陽エネルギーを受け取れない日」になるわけです。

では、「冬至が寒さのピークになるのか?」というと、実はそうではありません。

冬至を過ぎると少しずつ日が長くなり、太陽の光が強くなるはずなのに、気温はむしろ下がり続けます。

「寒さの遅れ」の現象が起こるのです…

太陽の角度と気温のズレの関係

まず大前提として、地球は太陽の光を受けて温められ、その熱を放出しながら気温が変化します。 しかし、気温は太陽光の強さだけで決まるわけではありません。

例えば…

真夏の夏至(6月21日ごろ)が「太陽の光が最も強い日」なのに、気温のピークは1か月ほど遅れた7月下旬~8月になりますよね。これは地面や海が温まるのに時間がかかるからです。

逆に冬も同じことが起こります。冬至(12月22日ごろ)は太陽の光が最も弱い日ですが、そこからしばらくはまだ地面や海が温かさを保っているため、急には冷えません。

しかし、1月に入ると地面や海の熱がどんどん奪われ、寒さがピークに達するのが1月下旬から2月ごろなのです。

「寒さの遅れ」を引き起こす放射冷却!

気温は、地表が太陽の熱を吸収して温まり、その熱を大気に伝えることで上昇します。でも、冬はどうでしょう?

- 太陽の高度が低く、日中でも受け取る熱量が少ない。

- 夜が長く、地表が冷えやすい。

- 空気が乾燥し、雲が少ない日が多い。

そのため、地表から熱がどんどん宇宙へ逃げてしまうのです。これが「放射冷却」と呼ばれる現象で、特に晴れた冬の夜に強く起こります。

朝もや(朝靄)

朝もやは、晴れた夜に地面が冷え、夜間に放射冷却が進むことで、翌朝の気温が低くなるときに発生します。

地面や地表が冷たくなると、空気中の水蒸気が冷やされ凝縮(ぎょうしゅく)〔水蒸気が水に変わること〕して小さな水滴となり、朝に霧やもやが現れるのです。

1月はまだ海や地面に秋の名残の暖かさが残っているため、それほど冷え込みません。しかし、2月になると地表も大気もすっかり冷え切ってしまうため、寒さのピークを迎えるのです。

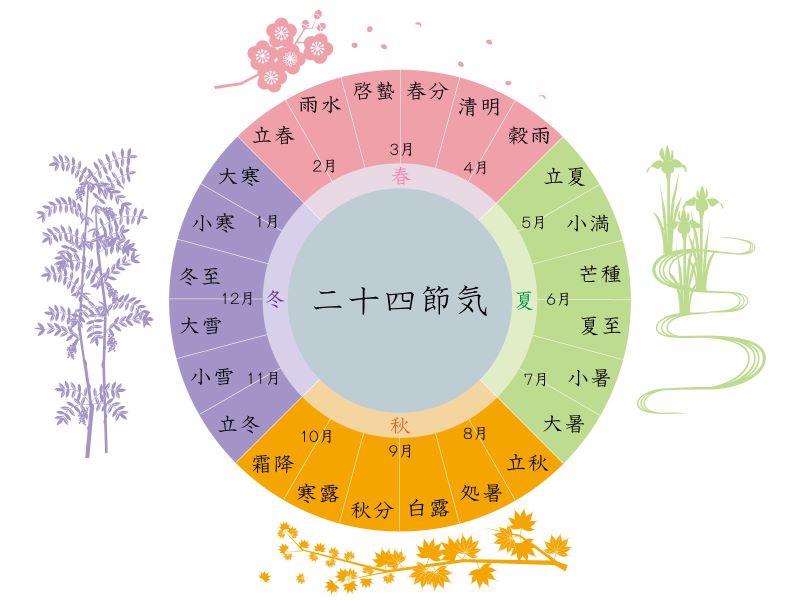

二十四節気と寒さの関係 – 「大寒」と「立春」

昔の日本では「二十四節気(にじゅうしせっき)」という暦(こよみ)で季節を表していました。現在の気温の変化とぴったり合うわけではありませんが、経験に基づいた知恵が詰まっています。

そこでも、1月下旬〜2月上旬が一年で最も寒いことが示されています。

- 大寒(1月20日頃) ➡ 「一年で最も寒い時期」を指します。この頃は放射冷却が強まり、朝晩の冷え込みがピークに達します。

- 立春(2月4日頃)➡ 「暦の上では春」ですが、実際にはまだ寒さが続きます。ただし、この日を境に少しずつ日が長くなり、寒さの底を抜け始める時期でもあります。

「立春を過ぎれば春」というイメージがありますが、現実の気温はまだまだ冬本番。このズレも「寒さの遅れ」によるものなんですね!

2月の寒さは北半球の世界共通?

日本だけでなく、北半球の多くの地域で2月が最も寒い時期とされています。

その理由は、「寒さの遅れ」や「放射冷却」の影響が大きいからです。しかし、地域によっては1月の方が寒いこともあります。

例えば、シベリアやカナダの内陸部では、1月に冷え込みが最も厳しくなります。これは、冷気が早い時期に蓄積されるためです。

一方、東京や大阪などの日本の都市部では、海の影響で冷え込みが遅く、2月が最も寒い時期となります。

このように、海の近くかどうかによって寒さのピークが変わるということもポイントとなるのです。

2月を乗り切れば春はすぐそこ!

2月の寒さは、いくつかの要因による寒さの影響が続くために起こります。でも、この寒さを乗り越えれば、少しずつ春の気配が感じられるようになります!

- 2月下旬からは日差しが明るくなり、気温も徐々に上昇。

- 3月に入ると「春一番」が吹き、気候が一気に変化。

そして、桜の開花に向けて、季節は確実に前進します。

冬が厳しいほど、春の訪れが待ち遠しく感じますよね!2月の寒さをうまく乗り切って、暖かい春を迎えましょう!

まとめ

✅ 2月が最も寒い理由

- 「寒さの遅れ」:冬至の後でも気温はすぐに上がらない。

- 放射冷却:夜間に地表の熱が奪われ、冷え込みが強まる。

- 二十四節気:暦でも「大寒」「立春」など寒さのピークを示している。

- 地域差:内陸ほど寒さのピークが早く、海沿いほど遅れる。

冬の寒さには、地球の気候や天体の法則が深く関わっています。ただの「寒い季節」ではなく、自然の大きな流れの中にいると考えると、ちょっと面白く感じませんか?

この厳しい寒さも、あと少しの辛抱です。暖かい恰好とおいしい冬の食べ物で乗り切って、 春の訪れを楽しみに待ちましょうね!🌸