クワガタは冬を越せるの…?

クワガタやカブトムシといったら、夏の虫だと思いますが、クワガタには成虫になってから冬を越す種類もいます。

さらに、カブトムシの仲間には一部、越冬をする強者もいるようです…

それでは、見ていきましょう!

『越冬できる』クワガタ

成虫になって『越冬できる』〔冬を越せる〕日本の代表的なクワガタは以下のようになります。

オオクワガタ

横幅もある日本最大のクワガタ、絶滅危惧種、寿命3~5年ぐらい。

コクワガタ

日本で一番多い、細い体、大顎の先と途中に内歯がある、寿命2年ぐらい。

『越冬できない』クワガタ

成虫になって『越冬できない』日本の代表的なクワガタは以下のようになります。

ノコギリクワガタ

大顎が水牛のような形でギザギザがある、寿命1年以内。

ミヤマクワガタ

深山(みやま)クワガタだけあって山奥にいる、寿命1年以内。

寿命が長いクワガタの種類は越冬できることが多い

もうお気づきかもしれませんが、寿命が長いクワガタの種類は越冬できることが多いようです。

そして、寒暖差に対しての強さ、幼虫期間の長さや成虫になるタイミングなどによっても寿命に影響してきます。

カブトムシは越冬できるの…?

ちなみに、一般的なカブトムシは成虫になって冬を越すことができないのですが、『コカブト』というカブトムシの仲間は越冬をします。

(コカブト)

どうしてカブトムシは越冬しないのかというと、成虫になる時期が基本的にカブトムシとクワガタでは違います。

初夏から真夏にかけて成虫になるカブトムシに対して、クワガタは夏の終わりから初秋にかけて成虫になることが多いと言われます。

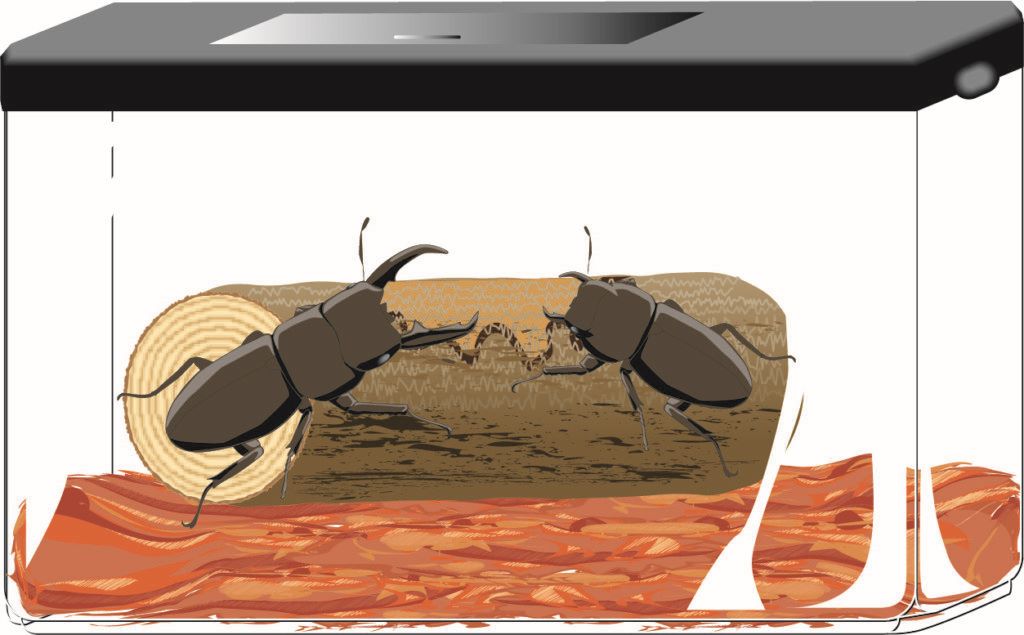

そのため、そういった場合のクワガタは、朽ち木などで身を潜め、次の年の暖かくなってから出てくるパターンになりやすくなります。

クワガタの名前の由来は…?

カブトムシとならんで人気のあるクワガタ。

我が家も子供が大好きで、森へ捕まえによく行くのですが…(笑)

素朴な疑問、どうしてクワガタと呼ばれるのでしょうか…?

兜の鍬形(くわがた)に似ているから…

カブトムシは武士の兜(かぶと)のような頭部をしていることからカブト虫と言われるのですが、クワガタの場合は、長い大顎〔角ではなくアゴになります〕が武士の兜から角のように立っている鍬形(くわがた)に似ていることからクワガタ虫といわれるようになったそうです。

カブトと同じでそのまんまな感じですが…

英語圏では『鹿の角』に似ていると言われる

ちなみに国外はというと…

例えば、クワガタを英語にすると stag beetle と言いいますが、(stag)は雄の鹿なので、鹿の角のような大顎を持つ、(beetle)甲虫といった日本とは違うイメージのようです。

東南アジア圏では『プライヤ』に似ていると言われる

東南アジアはクワガタの種類が豊富ですが、例えば、タイ語ではメーン キームというようで、メーン(昆虫) キーム(プライヤ)となり、クワガタはこのようなイメージとなっています…

(プライヤ)

同じ昆虫を見ていても捉え方はほんと違うものなんですね~

クワガタは木の振動でなぜ落ちてくる…?

クワガタを捕まえる際に、木に衝撃を与えて落とす方法があるのですが、木がいたむほど衝撃を与えなくてもポトッと落ちてきます。

どうしてそんなにも簡単にクワガタは木から脚を放してしまうのでしょうか…?

クワガタの天敵が関係していた

それにはクワガタなりの訳があったようです…

クワガタの最大の天敵は昆虫ではなく、多くの鳥類や小動物なのですが、

鳥類などが近くの枝にとまった際に、クワガタに生えている微毛で振動を感知すると、危険を察知し体を小さくして死んだふりをします。

そしてポトッと落ちることによって、その場から一気に離れているのだそうです。

このように、自分の身を守るために身に着けた技だったわけですね。

そこを狙って人間が捕まえに行くことになるわけですが、そう考えるとなんとも複雑な気持ちでもありますね…