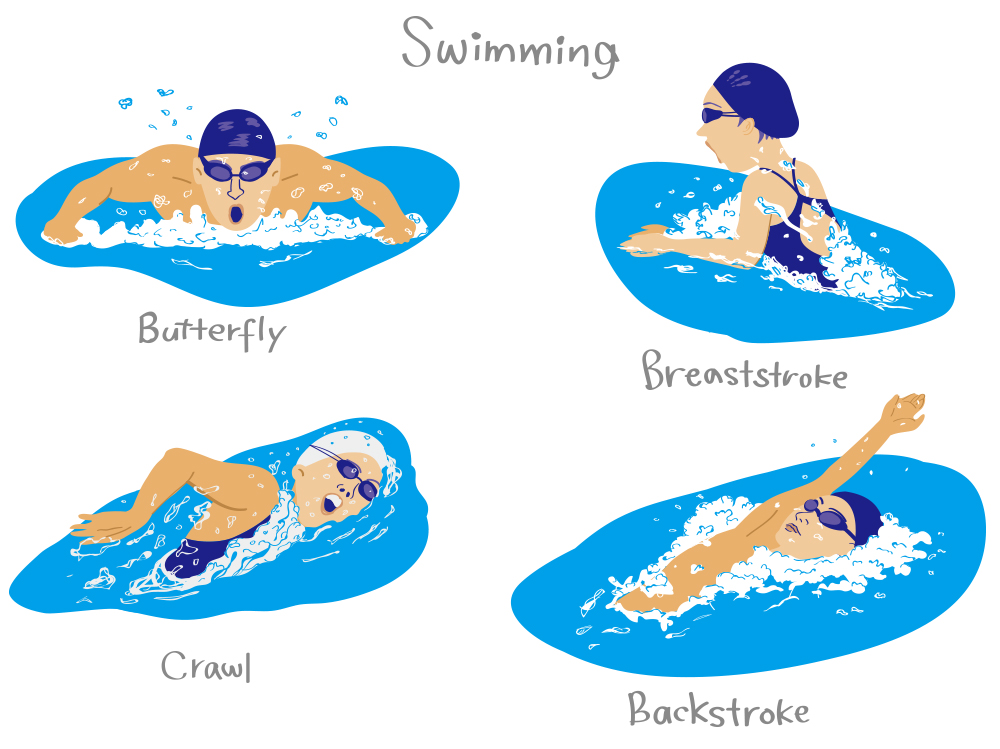

水泳の「自由形」の定義

「自由形」は、その名前の通り競技者が自由にスタイルを選んで泳ぐことができる競技です。

「平泳ぎ」「背泳ぎ」「バタフライ」と比べて、泳ぐ動作の制約が少なく、選手が得意な方法で泳ぐことができるため『自由形(フリースタイル)』と名付けられています。

そのため、泳いでいる途中で泳ぎを変えることも可能ですが、すべてが自由かというとそうではなくいくつかの基本ルールがあります。

- プールで歩くことはできない

- プールに立つことはできるが、プールの底を蹴ってはいけない

- コースロープを利用した泳ぎは禁止

- スタート、ターン時の15m以外での潜水は禁止

過去には自由形『ドルフィンクロール』で世界記録も

実際に、過去にあった2000年シドニーオリンピックの際に、

オーストラリアの選手がクロールとバタフライのドルフィンキックを合わせた通称『ドルフィンクロール』をリレーのラストスパートで使用して、当時の世界記録を樹立し、注目されたことがありました。

体力の消耗が問題なのか、その泳法での距離を延ばすことにより自身もタイムを落としてしまったという話や、クロールも年々改良され記録が更新されたこともあり、現在の大会ではこの泳ぎ方を使っている人はほとんどみられなくなったのですが、このように泳法を組み合わせて自由に泳ぐことができるのが『自由形』になります。

現在では、一般的に高速で泳ぐためのスタイルとして有効といわれる『クロール』で自由形の競技に出場する人がほとんどなため『自由形=クロール』という感じになっています。

【水泳の歴史】4泳法が誕生するまで

第1回のアテネオリンピックは『自由形』=『平泳ぎ』

競泳の歴史的な背景をみると、19世紀〔西暦1801年~1900年〕の後半頃には、様々なスタイルの泳ぎが存在しており、それらのスタイルはまだ統一されていない状態だったそうです。

1896年の第1回アテネオリンピックでは『自由形』のみの競技しかなく、古代オリンピックと同様「女人禁制」の大会で、4ヶ国から19人の選手が参加しているのですが、現在のクロールのような息継ぎをする泳ぎ方が確立されていなかった為、選手はすべて『平泳ぎ』で競技していたという記録があります。

過去には『背泳ぎ』をやってみたが紳士的ではない理由で却下

その後、現在でいう『背泳ぎ』のような泳ぎをして自由形の大会に出場した選手が続出したそうなのですが、スピードでは平泳ぎに勝っていたものの、紳士的ではないという理由などから自由形からは却下され、1900年の第2回パリオリンピック(会場:セーヌ川)で、はじめて別途『背泳ぎ』という競技が確立されたそうです。

ここで、水泳のオリンピック競技では『自由形』『背泳ぎ』の2泳法となります。

オーストラリア先住民に『クロール』のようなバタ足を教わり改良

19世紀末になると、それまでにもクロールのような腕の動き『トラジオン・ストローク』〔イギリスのトラジオン選手が南アメリカでみた原住民の泳ぎをヒントにした〕はあったそうなのですが、現在の『クロール』のようなバタ足が誕生し、更に進化していきます。

オーストラリア原住民の泳ぎを改良したと言われる、現代のクロールに近い泳ぎ方『オーストラリアンクロール』〔それまでは平泳ぎの足だったのがバタ足に変わる〕がオーストラリアの選手によって披露され大きな話題となります。

その後、自由形にクロールのような泳ぎで出場する人が増えれば、平泳ぎの記録がだんだんと抜かれていくわけですが…

昔ながらの伝統を守るためということで『平泳ぎ』という種目を1904年の第3回セントルイスオリンピックにて別途確立されます。

ここで、水泳のオリンピック競技では『自由形』『背泳ぎ』『平泳ぎ』の3泳法となります。

『平泳ぎ』の種目に、突如『バラフライ』が出現

1928年の第9回アムステルダムオリンピックで、またしても平泳ぎ消滅の危機がおこります。

当時は、うつ伏せで、両手、両足が対象の動作といったルールだった『平泳ぎ』の種目に、突如スピードを出すことが可能な『バタフライ』のような泳ぎ方が出現したそうです…

またのことですが、連盟も考えもちろん伝統的な平泳ぎを守るため、1956年の第16回メルボルンオリンピックで別途『バタフライ』という種目までつくられてしまいます。

このようにして、『自由形』『背泳ぎ』『平泳ぎ』『バタフライ』が出揃い現在のような4泳法が確立されたわけなのですが、平泳ぎがここまで水泳競技にとって重要だったとは意外でしたよね…