標高が高いところはなぜ酸素が薄い?

山登りだったり高い場所へ行くほど酸素が薄くなっていきますが、どうしてそのような現象が起こるのでしょうか…?

今回は、トレッキングや登山中に起こる高山病の症状と、それを予防する方法についても一緒に見ていきましょう!

高度と共に大気の気圧が減少

標高が高い場所で酸素が薄いのは、大気の気圧が高度とともに減少するためです。

大気は地球を包み込むように存在するのですが、地表から上に向かうと気圧が減少し、気圧が減少すると同じ体積の空気中に含まれる酸素分子の数も減ってしまうので、結果的に酸素濃度が低くなります。

気圧(きあつ)とは…?

大気中の空気の重さや圧力を表すもので、一般的に地上にかかる大気の重さをいいます。

そして、地球上の大気は地表近くでは空気が最も密集しており、上空に向かうにつれて減少します。

気圧は(hPa)ヘクトパスカルまたは(mbar)ミリバール(日本では1992年まで使用)などの単位で表されるのですが、通常、国際標準大気(ISA)ですと、海面付近の標準気圧は1気圧=1013.25 hPaとなります。

空気には酸素は約21%、残りは窒素などが含まれているのですが、標高が上がると大気の圧力が低くなるためこれらの気体は高度が上がるにつれて薄まります。

海面近くの地上では1気圧=約1013.25 hPaだったものが、標高が約1,000メートル上がるごとに気圧は約10%減少していくので、それに伴い標高が高くなると酸素濃度も低くなってしまうということだったのです。

そのため、高地では酸素不足などによる高山病の原因となってしまいます。

エベレストの山頂はどのくらい空気が薄い?

エベレストの山頂は標高8,848メートルと非常に高く、空気がとても薄くなります。

この高度では大気の気圧が低くなり、酸素の量も大幅に減少します。標高が上がるにつれて気圧は下がり、山頂付近では地上の約3分の1(33〜36%程度)ほどしかありません。

それに伴い、吸える酸素の量も約3分の1まで減ってしまいます。

そのため、多くの登山者は酸素ボンベを使いながら登ることで、安全に登頂を目指しています。無酸素で登ることにこだわる登山家もいますが、それは非常に過酷な挑戦となるのです。

高山病の症状と予防方法

高山病は、高地に急激に登ることによって引き起こされる身体の反応や症状の総称になります。

一般的な原因は、急激な標高上昇による酸素不足で、標高2,500メートル以上ぐらいから発生する可能性が出てきます。

標高が上がると大気圧が低下し、酸素濃度が減少するため身体は酸素不足に適応しようとするが酸素供給が追いつかず、頭痛、吐き気、呼吸困難などが発生します。

個人差がありますがトレッキングや登山前には適切な計画が必要となります。

【高山病の予防方法】

徐々に標高を上げる

急激な標高の変化は高山病のリスクを増加させます。できるだけ徐々に標高を上げ身体に適応させるよう心がける。

十分な水分補給

標高が上がると水分が蒸発しやすくなります。適切な水分補給を行い脱水を防ぐ。

適切な栄養摂取

適切な栄養を摂ることが重要です。特に鉄分〔鉄分不足による血液のヘモグロビン減少を防ぐ〕やビタミンB12〔貧血予防〕などの栄養素は、高山環境での体調をサポートしてくれます。

適度な休息

高山環境では、身体が酸素を取り込むのが難しくなります。適度な休息をとり無理な運動を避ける。

適切な装備

寒さや紫外線から身を守る。特に紫外線は高山地帯では強力なため日焼け止めクリームなどを使用するのも効果的。

高山病の症状に常に注意する

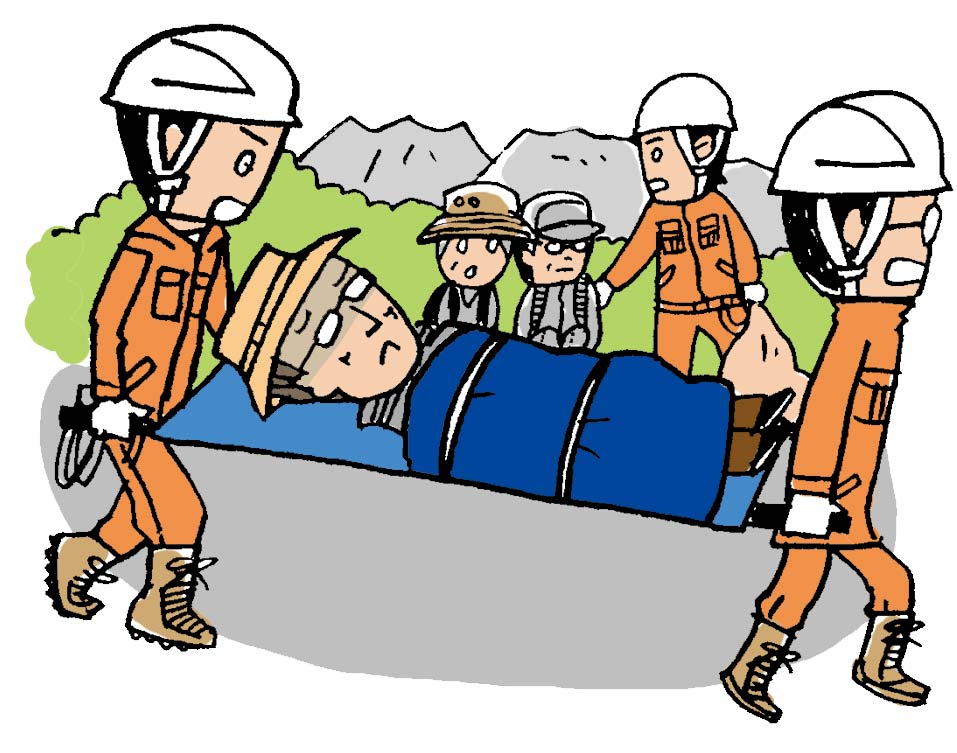

高山病の初期症状には頭痛、めまい、吐き気などがあります。これらの症状が現れた場合は、標高を下げるか登山に詳しい人もしくは医療機関と連絡をとる。

登山やトレッキングの前には十分な下調べをして、標高の変化に注意しながら行動することが大切です。

高山病は早期発見と適切な対処が重要なので、自身の体調と相談しながら行動するように心がけましょう!

【高山病の段階】

高山病は主に以下の三つの症状に分類されます。

≪急性山岳病(AMS)≫

高地に急激に登ることで発生し、主に標高2,500メートル以上で症状が現れることがあります。

症状には頭痛、吐き気、めまい、疲労感などで、これらの症状は通常24〜72時間以内に自然に改善されることが多いとされます。

≪高度肺水腫(HAPE)≫

肺の組織に液体が蓄積する症状で、標高3,000メートル以上で発症することがあります。

症状には息切れ、呼吸困難、くしゃみ、咳、青く変色した唇など。

HAPEは重症な状態であるため速やかな治療が必要となります。

≪高度脳浮腫(HACE)≫

脳の組織に液体が蓄積する症状で、標高4,000メートル以上で発症することがあります。

症状には混乱、意識の混濁(こんだく)、手足の動作の不調、重度の頭痛など。

HACEは急速な治療が必要な緊急の状態となります。

最後に

高山病の発症には個人差があり、体質や適応力によって大きく異なります。

急激な標高の上昇や不適切な適応が原因で発症することもあるため、高地での滞在中には十分な休息、水分補給、適切な適応期間を確保することが重要です。

せっかくの楽しい山登りが…

何てことにならないように、しっかり準備してから登山を楽しみたいものですね!