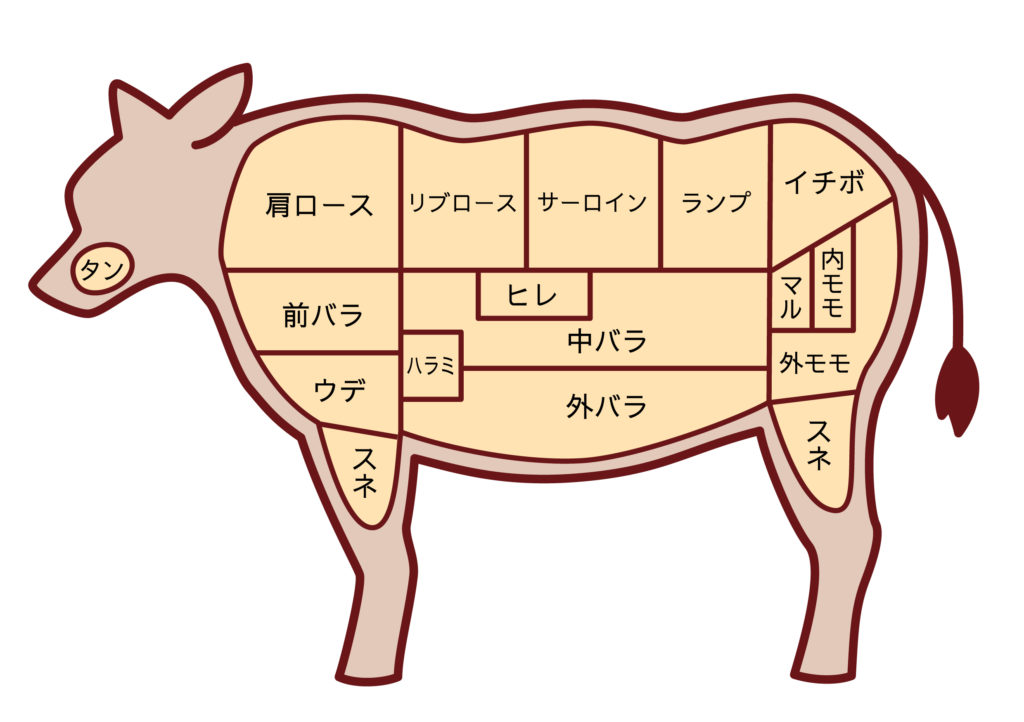

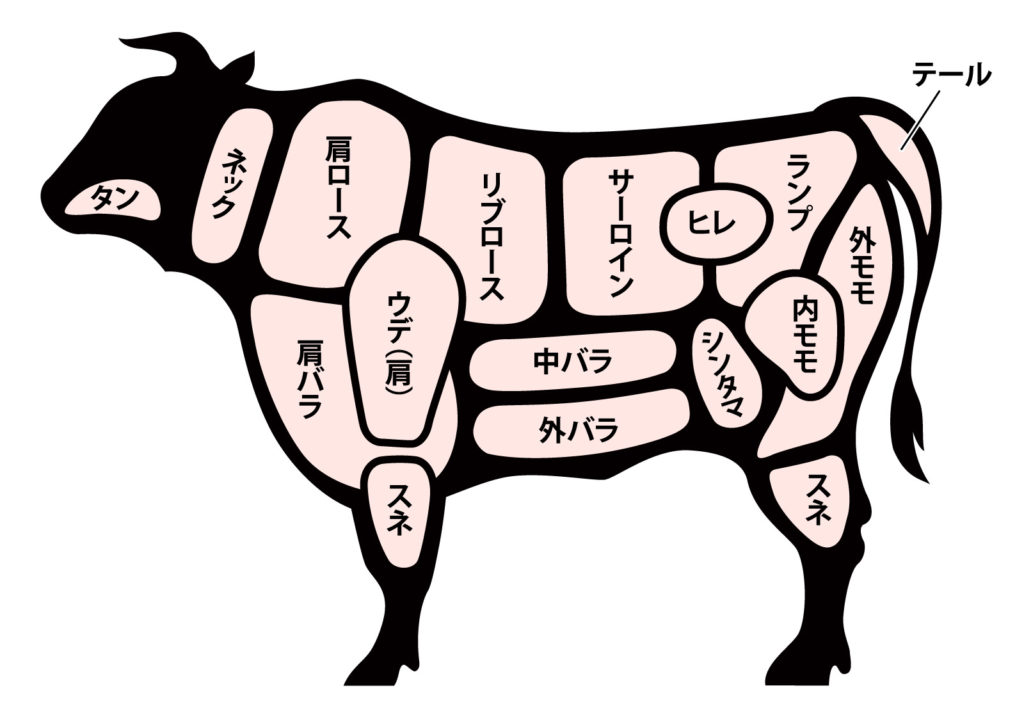

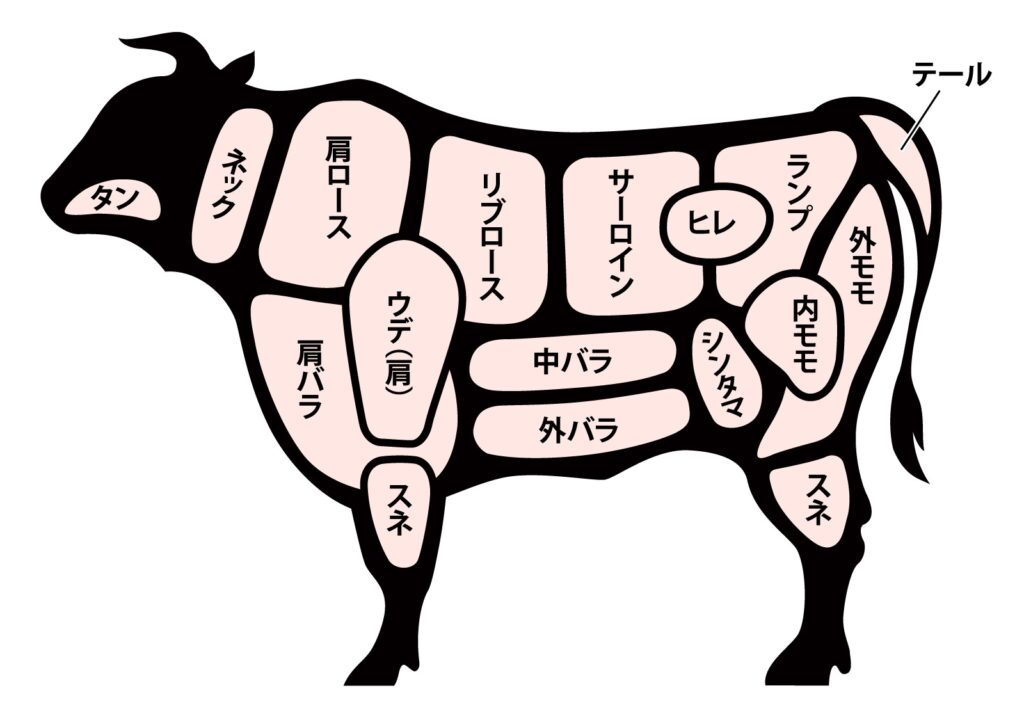

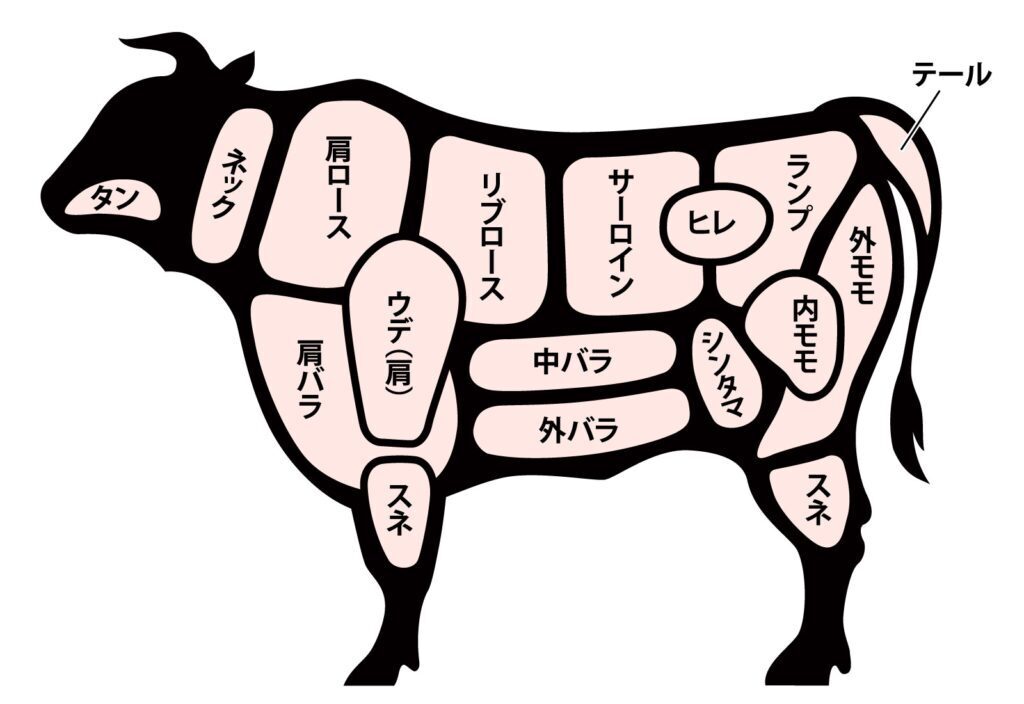

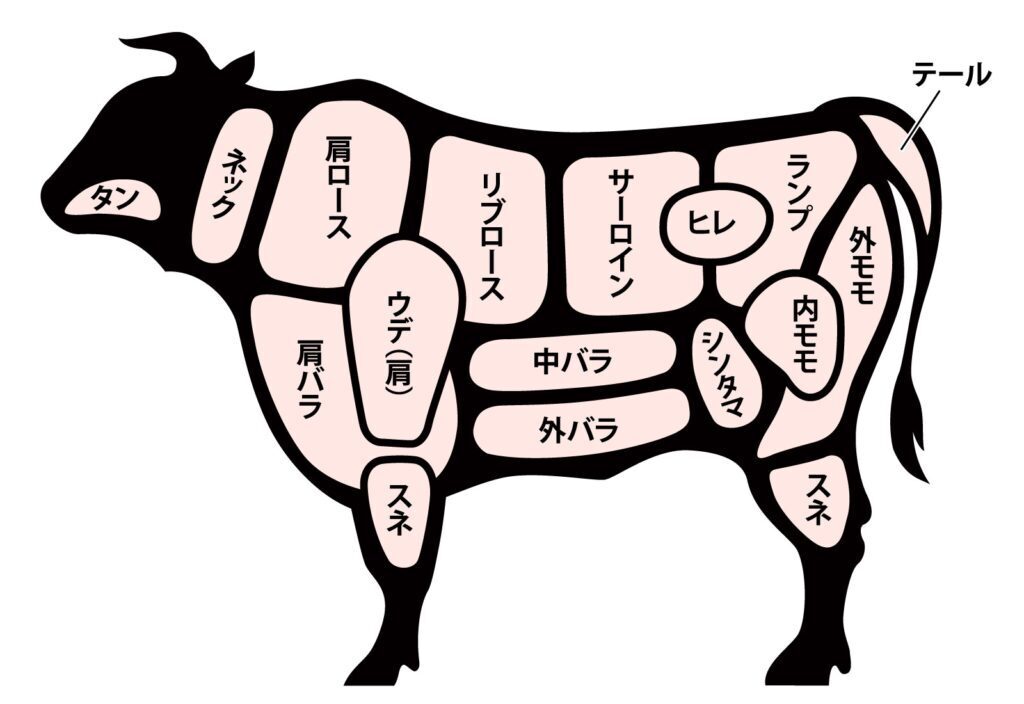

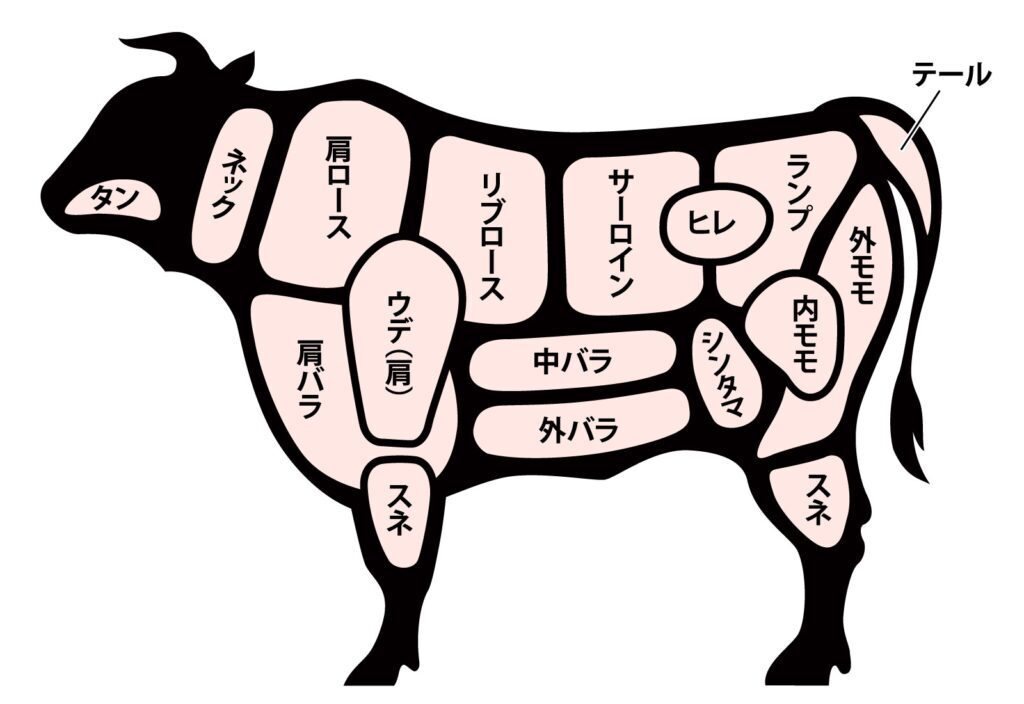

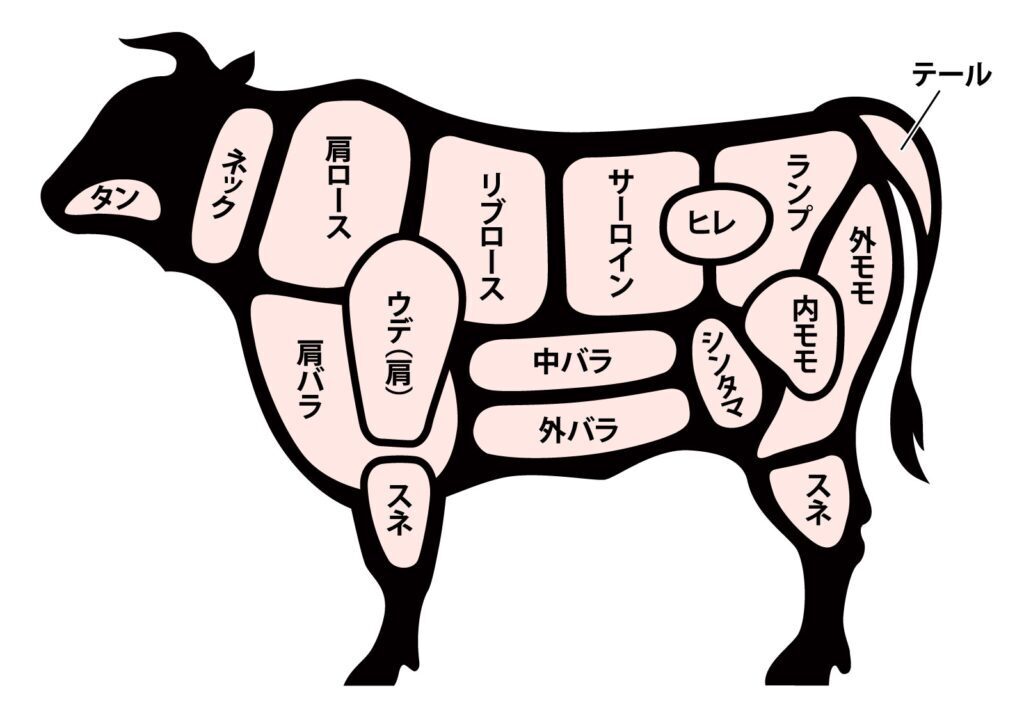

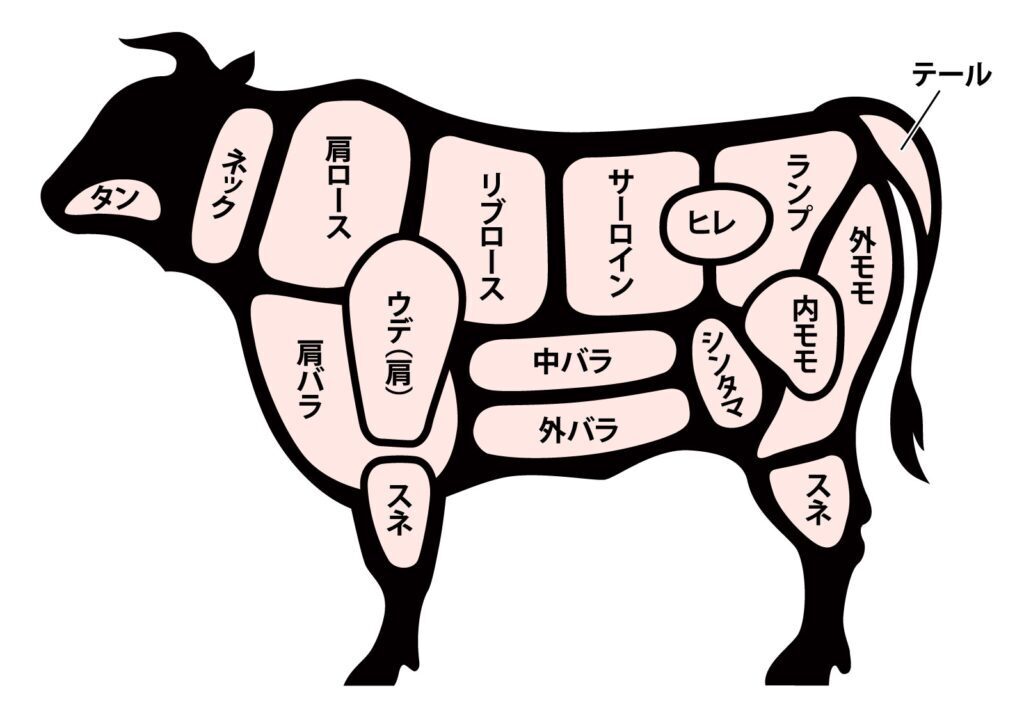

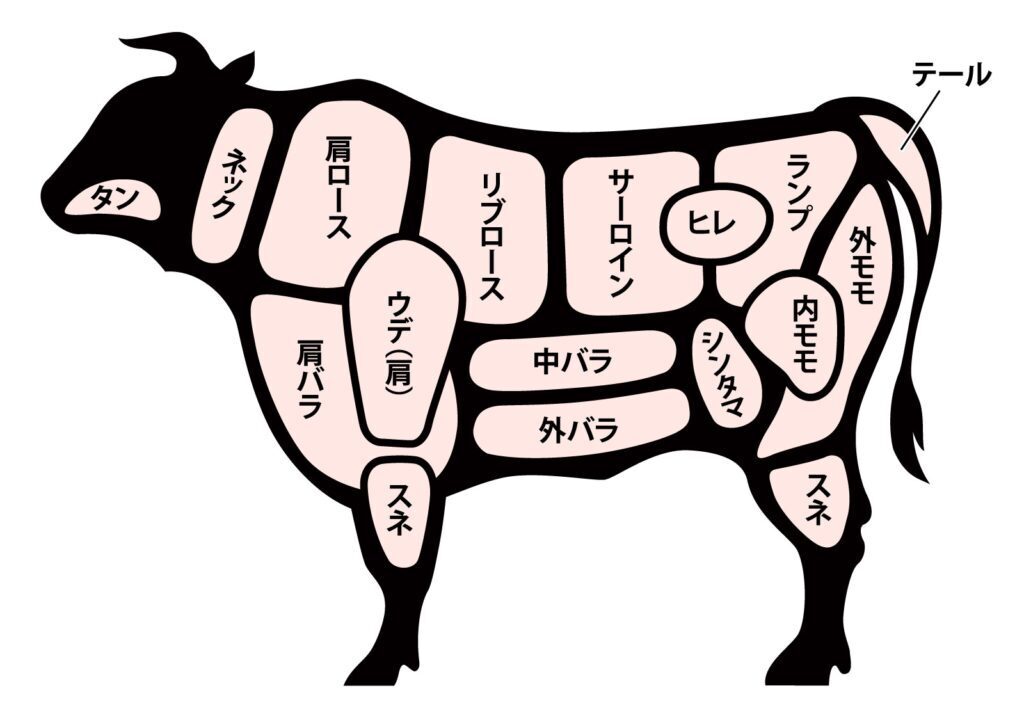

牛の部位

肉屋さんや焼肉屋さんなどにいくと、いろいろな牛肉の部位がありますが、いったいどこの肉なのでしょうか…?

[ 牛 正肉 ]

【 ネック 】

首筋の肉。赤身が多く肉はかため。

煮込み料理やコンビーフなどによく使われる。

【 かた 】

前足の付け根の近くで肩甲骨(けんこうこつ)の外側にある肉。

赤身で脂肪が少なくややかため。

煮込み料理などによく使われる。

【 かたロース 】

頭の付け根の近く〔首に近い側〕、背骨の両脇にある肉。ばら肉に近い筋肉も含む。

霜降り〔赤身に脂肪が網の目に入る〕にもなり、

しゃぶしゃぶやすき焼きなどでよく使われる。

※ロースとは、肩から腰にかけての柔らかい上等な肉をいう。

【 リブロース 】

かたロースから続く背骨の肉。

霜降りに一番なりやすい。肋骨がついた状態のものをチョップという。

※リブは英語で肋骨の意味。

【 サーロイン 】

背中の中央部の細長い肉。ヒレの外側で、リブロースとらんぷの間のロース。

霜降りにもなり、ステーキでよく使われる。

【 ヒレ 】

サーロインの内側で、脂肪が少なく柔らかい部分。

シャトーブリアンは、ヒレの中央部で牛肉の最高級部位。

※ヒレ(フィレ)はフランス語。英語ではテンダーロインという。

【 ばら 】

あばら骨の周りの肉。赤身と脂肪が層になっている。

焼肉によく使われる。

※カルビは韓国語の肋骨(あばら)の意味。

【 もも 】

内ももの肉。赤身で大きな塊の肉。

ローストビーフやステーキによく使われる。

だるまは、内ももで柔らかい部分をいう。

シンタマは、内ももの下部。赤身。

【 そともも 】

外ももの肉。内ももに比べると、きめがやや粗くややかたい。

炒め物や煮込みなどによく使われる。

【 らんぷ 】

もも肉のお尻に近い柔らかい部分。赤身が多い。

ステーキによく使われる。

【 すね 】

すねの肉。筋があって肉はかため。

長時間の煮込み料理などで柔らかくなる。だしにも使われる。

ソーセージ、ハム、ベーコン製法の違いとは?ウインナー、フランクフルト、ボロニア…

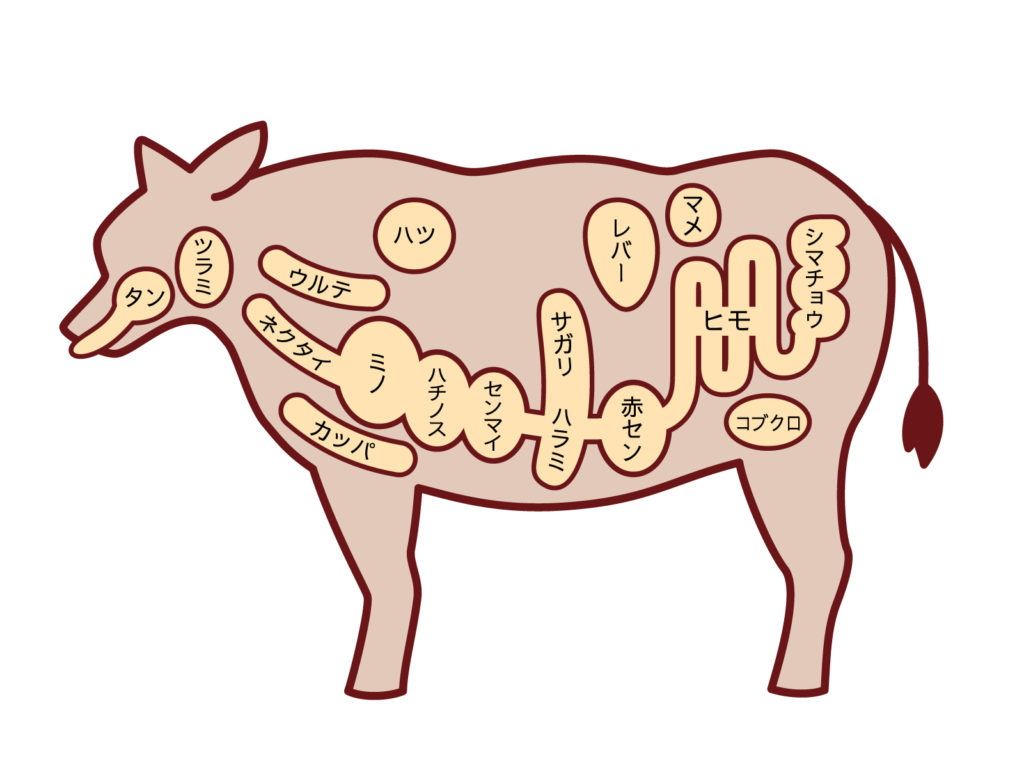

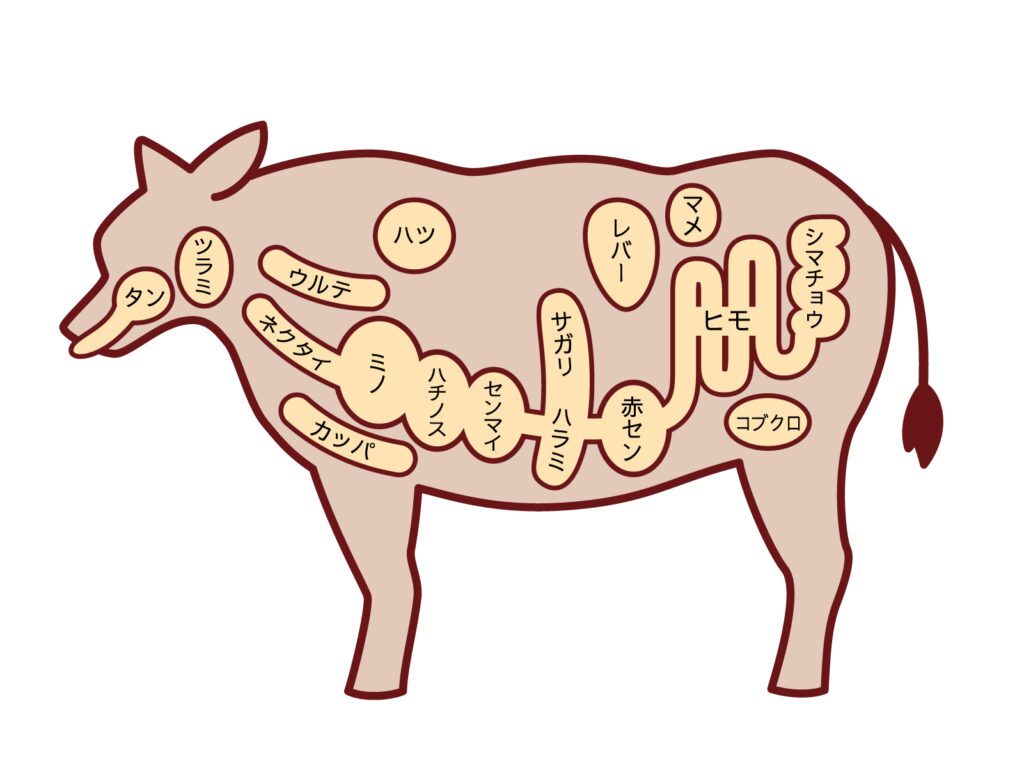

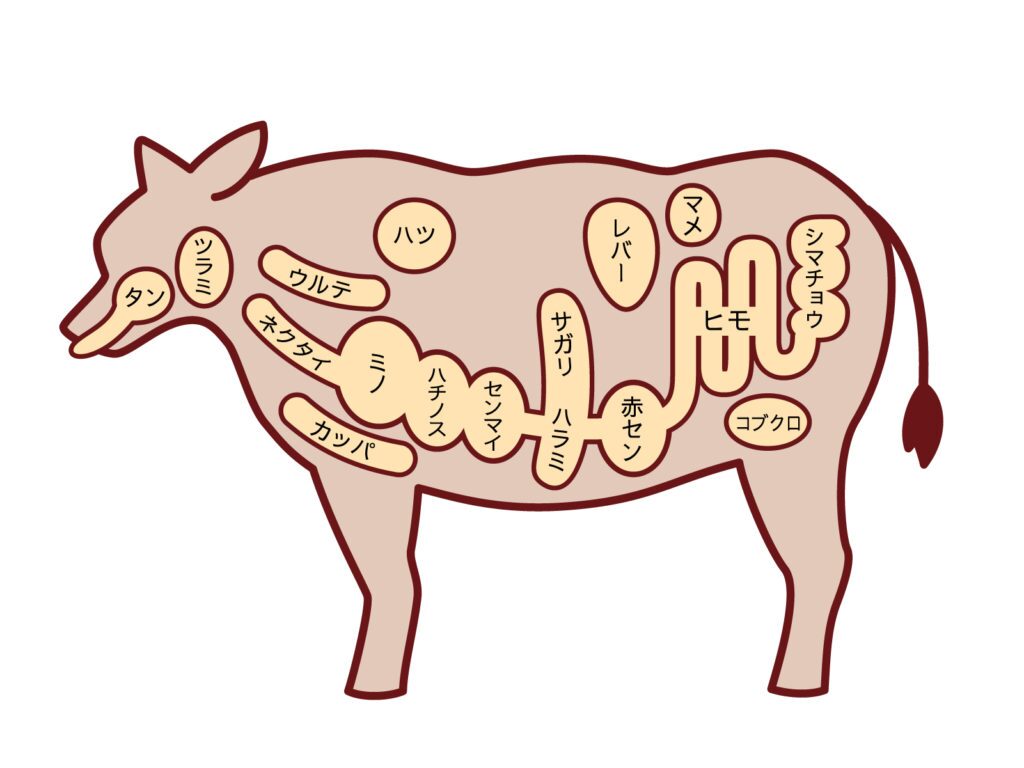

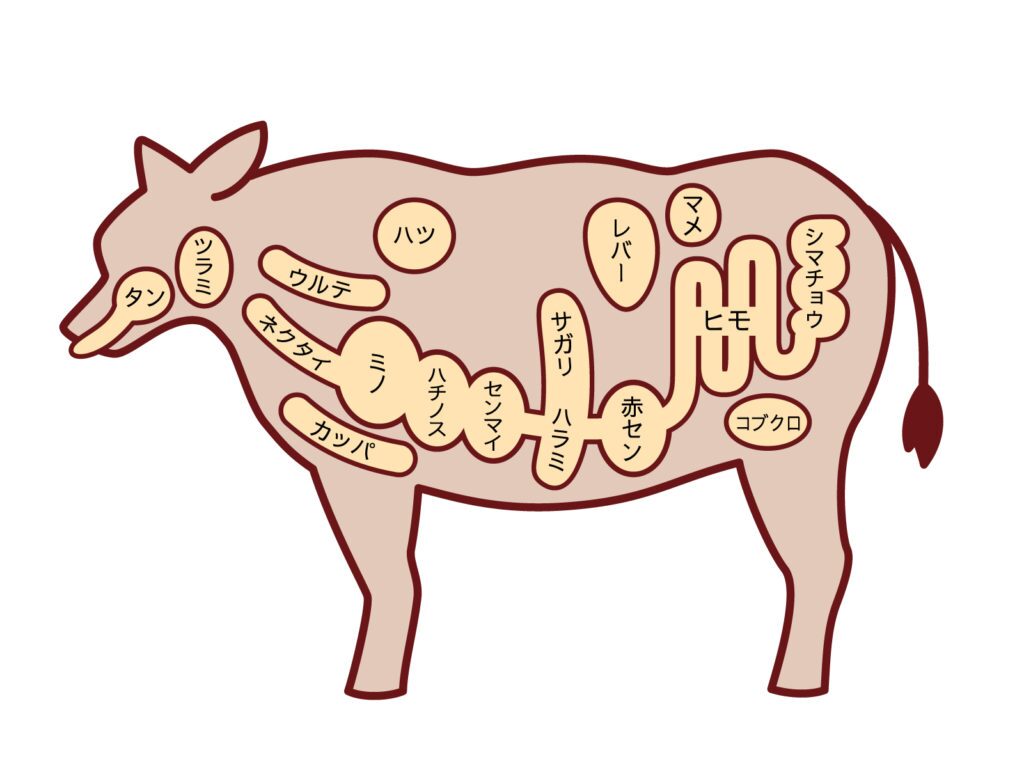

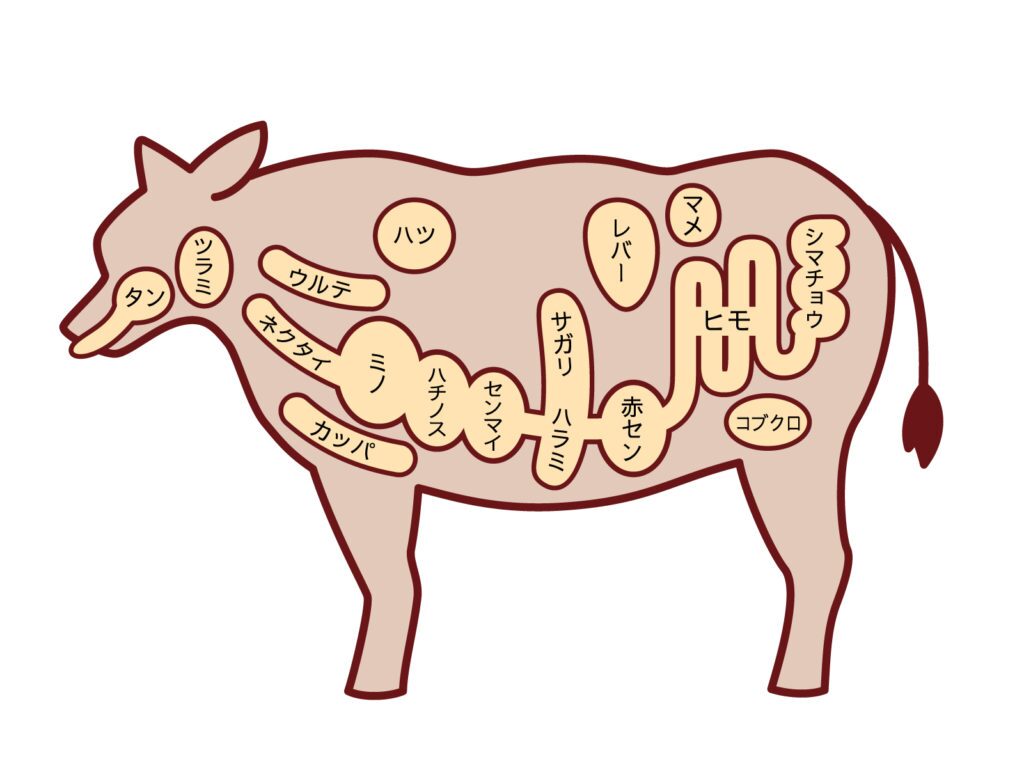

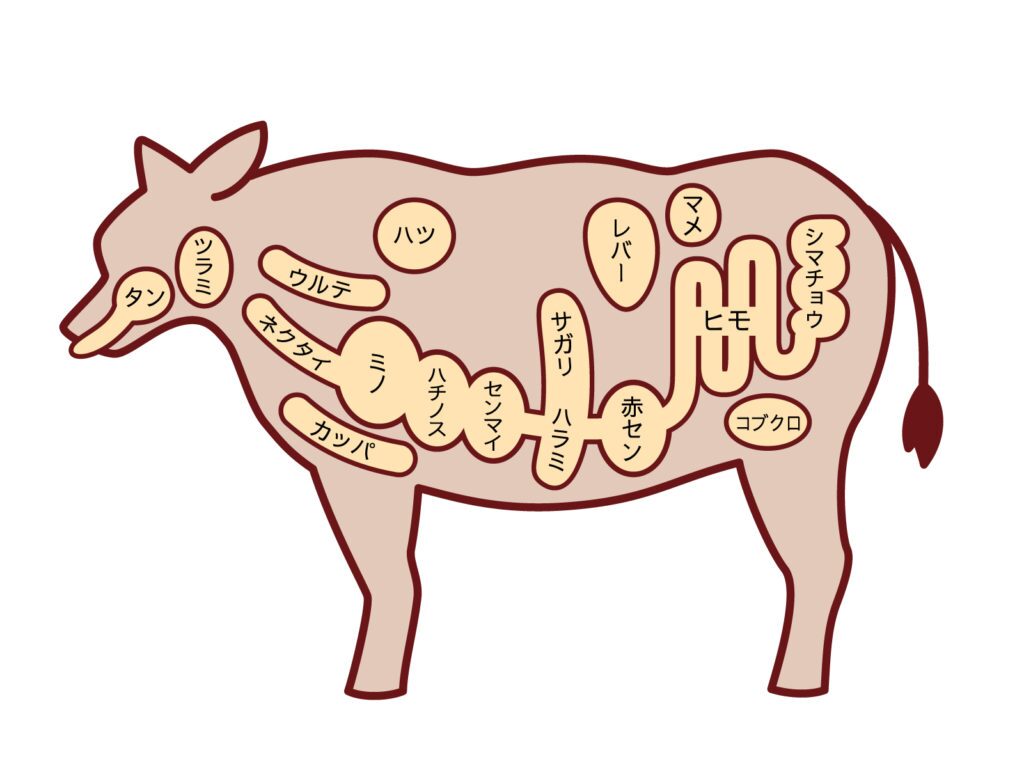

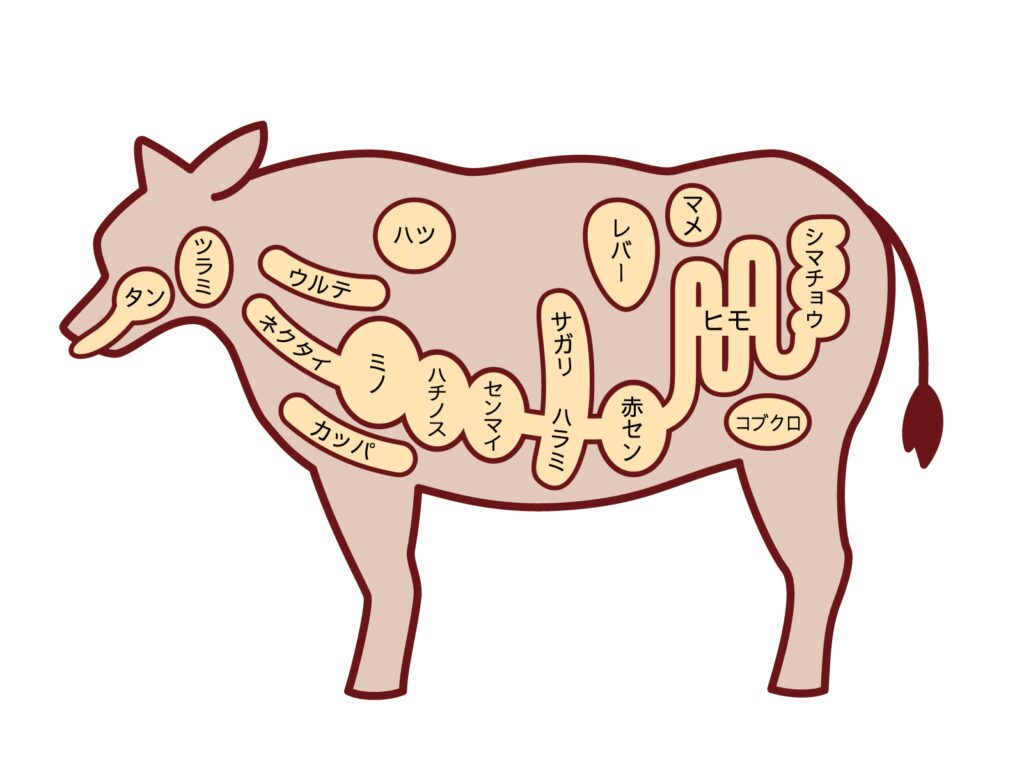

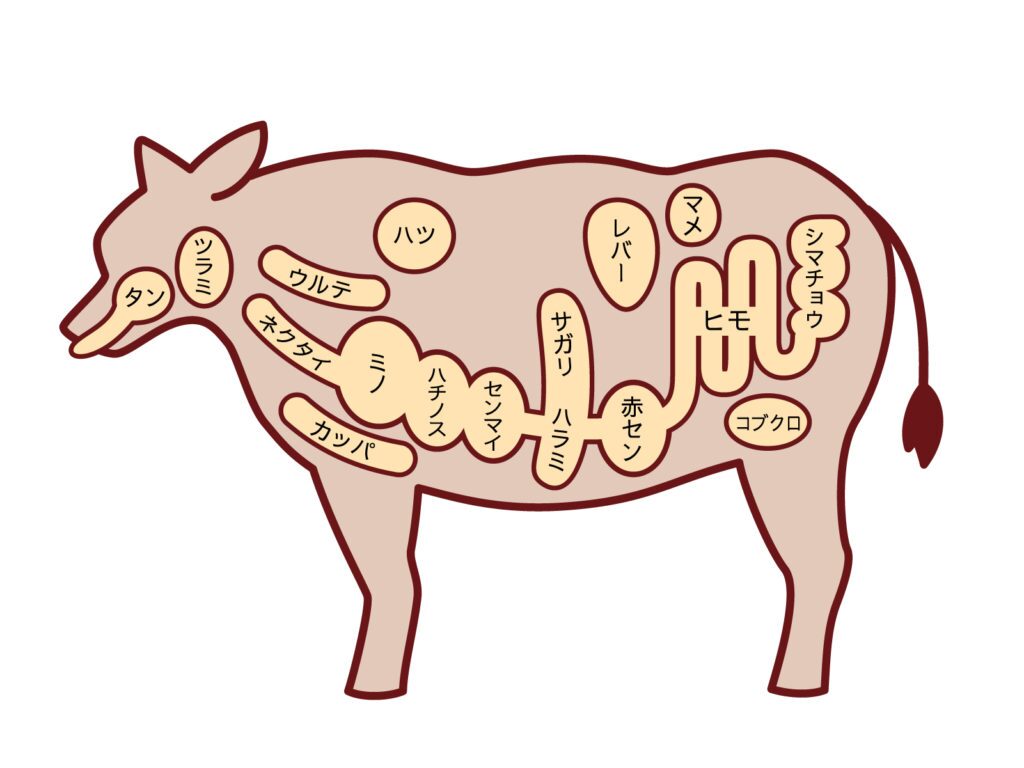

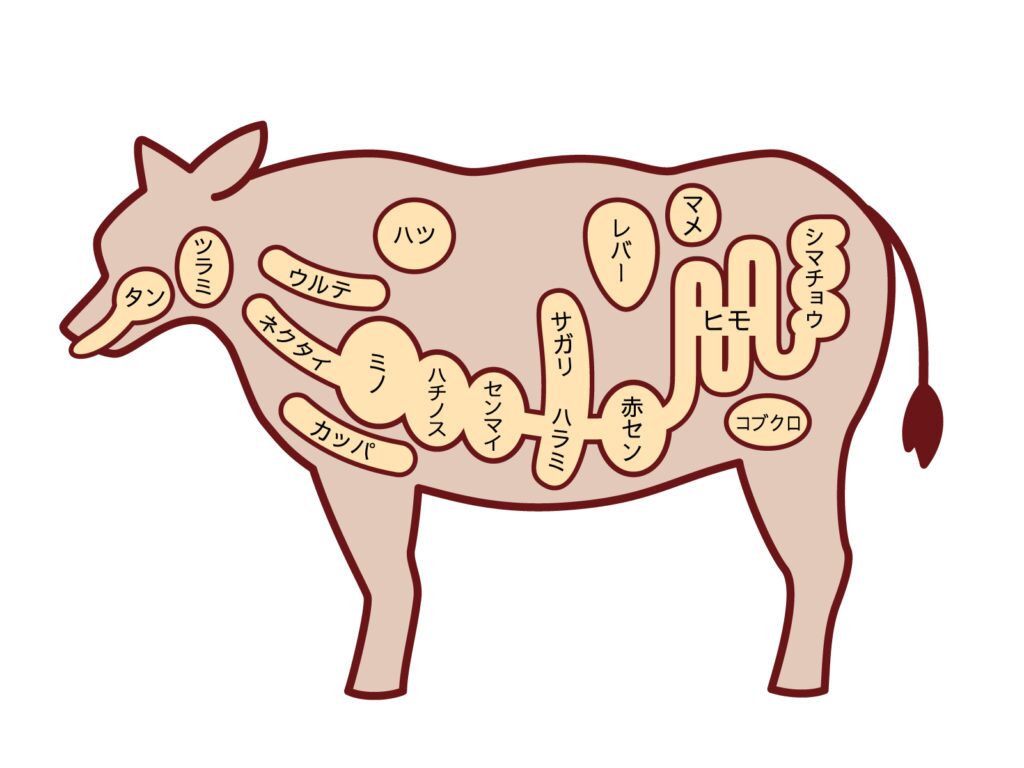

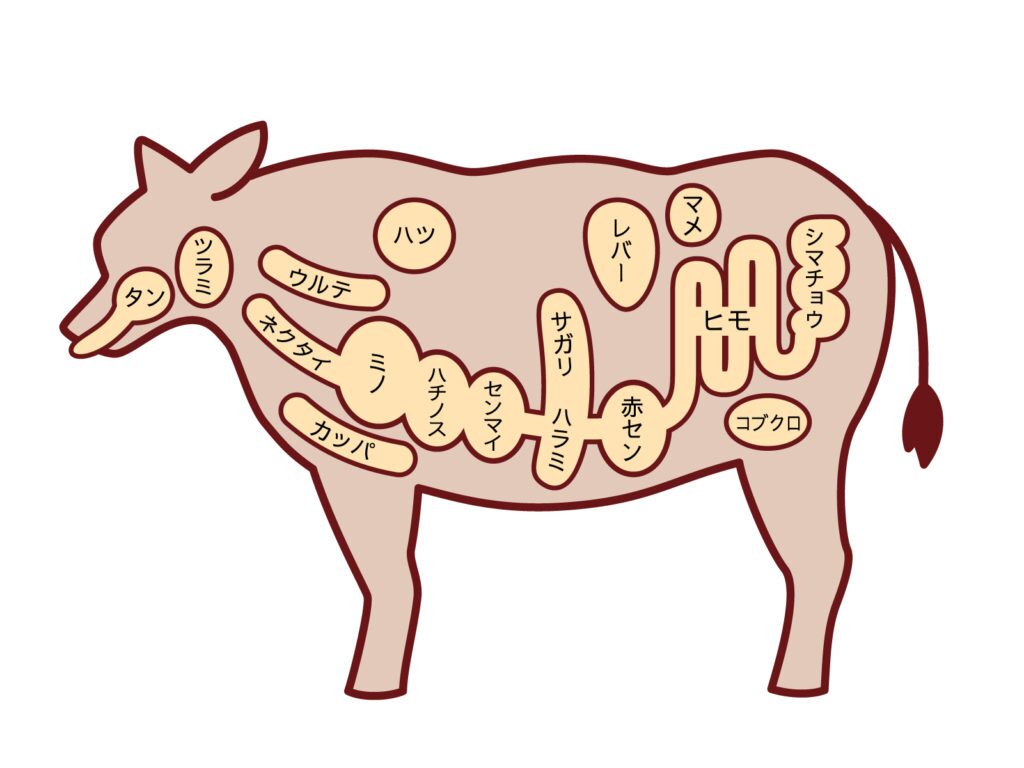

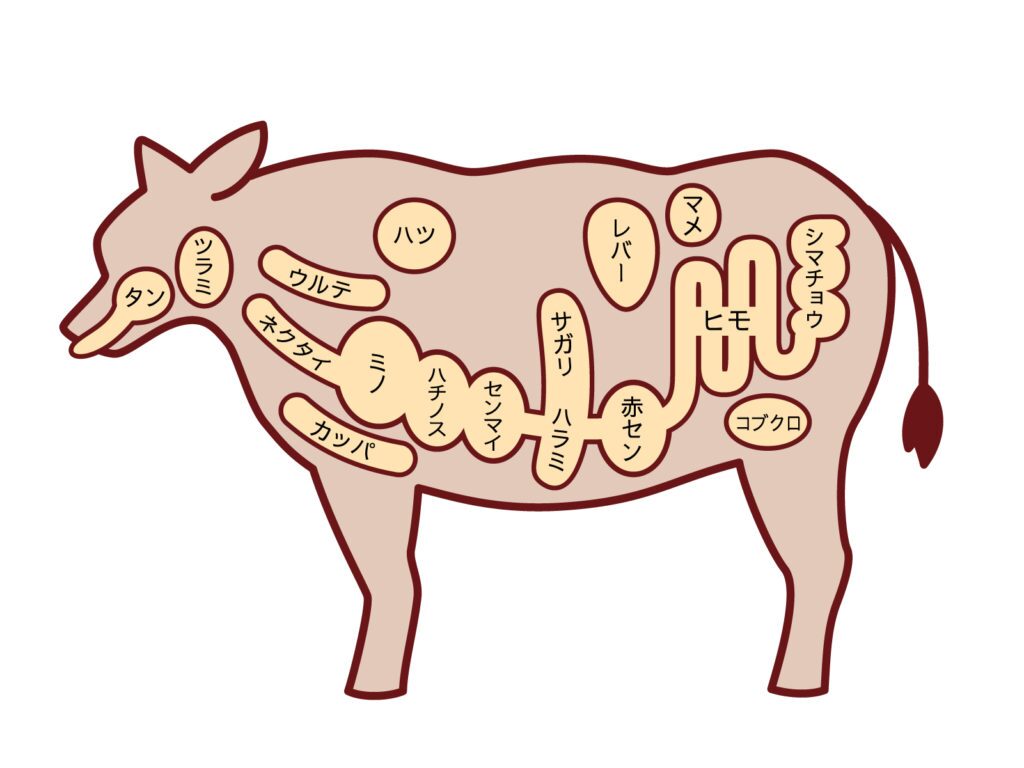

[ 牛 内臓 ]

【 タン 】

舌。根元の方が柔らかい。

【 ツラミ 】

ほほ肉。赤身でゼラチン(コラーゲン)を多く含む。

【 レバー 】

肝臓。鉄分、ビタミンなどの栄養価がとても豊富。

【 サガリ、ハラミ 】

上の画像では同じ部位に見えますが、

サガリは横隔膜の肋骨側で、ハラミは横隔膜の背中側になります。

高たんぱく低脂肪。

【 ハツ 】

心臓。コリコリしていて栄養も豊富。

【 ミノ 】

第一胃〔牛の胃袋は4つある〕。胃袋で一番大きく肉厚。

特に肉厚の部分を上ミノという。開くと、蓑(みの)に似ているため、

このように呼ばれているようです。

(蓑)

(蓑)

【 ハチノス 】

第二胃。ハチの巣のような形状をしている。※下処理をすると白くなります。

【 センマイ 】

第三胃。ヒダが何層にもなっていて、千枚もあるように

見えることからセンマイと呼ばれています。

表面の黒い皮をはがしたものを白センマイといいます。

【 ギアラ 】

第四胃。脂肪を多く含む。

赤身がかった部分もあることから赤センマイとも言われます。

【 シマチョウ 】

大腸。シマシマ模様ためシマチョウと呼ばれているようです。

脂肪がたくさん含まれている。

韓国語でテッチャン。

【 ヒモ 】

小腸。丸くコロコロしていることからマルチョウとも呼ばれています。

コラーゲンも多くプリプリしている。

大腸のテッチャンに小さいの『こ』をつけて、こてっちゃんになったそうです。