消費税はいつから始まったの?

もともとは、フランスで第二次世界大戦の復興費用を賄うために導入された付加価値税(VAT)が、消費税の先駆けとなります。

その後、日本でもそれをモデルとして消費税が導入されましたが、いったいどのような経緯で、いつから始まったのか…?

それでは見ていきましょう!

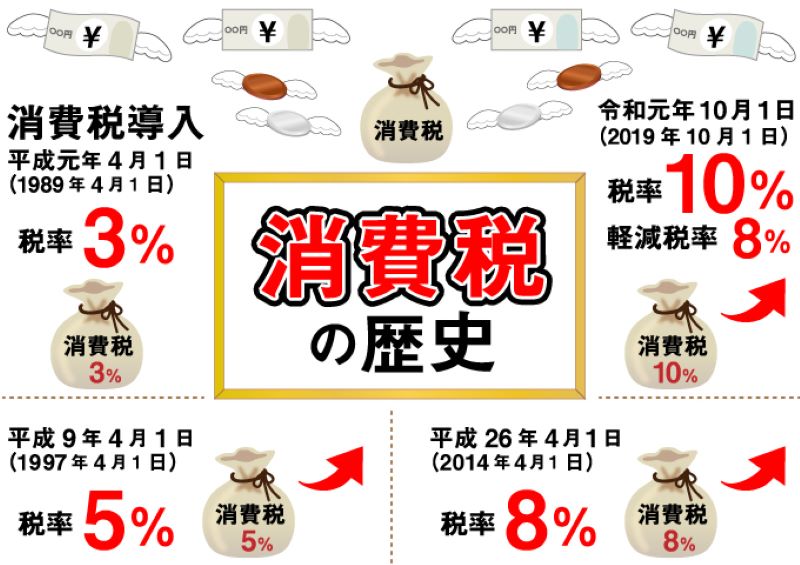

1989年(平成元年)4月~

消費税 3%

少子高齢化によって、現役世代のみでの財源確保が難しくなるということで、全ての人達からバランスよく税金を徴収するシステムとして消費税が導入されることになりました。

1997年(平成9年)4月~

消費税 5% 〔国税4% 、地方税1%〕

- 地方消費税が導入される。

- 2004年4月から消費税込みの価格表示(総額表示)の義務化となる。

- 2012年8月【社会保障と税の一体改革】により、消費税の増税分の使い道を、社会保障〔年金、医療費、介護、子育て〕に限ることとなる。

- 2013年10月から消費税込の価格だった表示を業者の負担を軽減するため、特例として税別価格での表示が認められるようになる。

2014年(平成26年)4月~

消費税 8% 〔国税6.3% 、地方税1.7 %〕

2019年(令和元年)10月~

消費税 10% 標準税率〔国税7.8% 、地方税2.2%〕

消費税 8% 軽減税率〔国税6.24% 、地方税1.76%〕

標準税率は消費税10%ではあるが、食品(外食、お酒などを除く)、新聞など一部商品に関しては、消費税8%の軽減税率を導入することとなります。

そして、2021年4月、税別表示の特例措置から再び消費税込みの価格表示(総額表示)への義務化となります。