成人の日はいつからあるの?

現在のような形の成人式が行われるようになったのは、戦後になってからだといわれています。

きっかけとなったのは、埼玉県蕨市(わらびし)で開かれた「青年祭」でした。それは、戦争に敗れ将来への希望を失いがちだった若者たちを励まし、前向きな気持ちを持ってもらうために行われた行事だったそうです。

この取り組みに注目した国は、全国的にも若者の門出を祝う日を設けようと考え、1月15日を「成人の日」とする祝日を制定しました。

こうして1948年に成人の日が法律で定められ、翌1949年1月15日が初めての成人の日として迎えられます。

その後、時代の変化に合わせて制度も見直され、現在ではハッピーマンデー制度により、成人の日は1月の第2月曜日に移動しています。これは、土曜・日曜・祝日を組み合わせて三連休をつくり、国民がより休暇を取りやすくすることを目的とした制度です。

このように成人の日は、社会の状況に合わせて日付や形を変えながら、今も受け継がれています。

日本ではいつの時代から酒を飲んでいる?始まりは日本酒ではなく果実酒だった…?

ずっと昔から成人の儀式はあった

成人の儀式は、現代の成人式よりもはるか昔から行われてきました。

現在の成人式の原型とされる「青年祭」以前にも、日本では通過儀礼と呼ばれる人生の重要な節目の一つとして、成人を迎える儀式が存在していたと考えられています。

ただし、当初は誰もが行えたわけではなく、主に身分や階級をもつ人々を対象とした儀式でした。

当時は現代のように「20歳で成人」という基準はなく、10代前半から中頃で成人とみなされていました。年齢の数え方も現在とは異なり、数え年が用いられていたため、実年齢よりも早く成人の儀式が行われていたのです。

また、昔は正月を迎えるごとに一斉に年を取ると考えられており、正月は一年の始まりを告げる特別な節目とされていました。

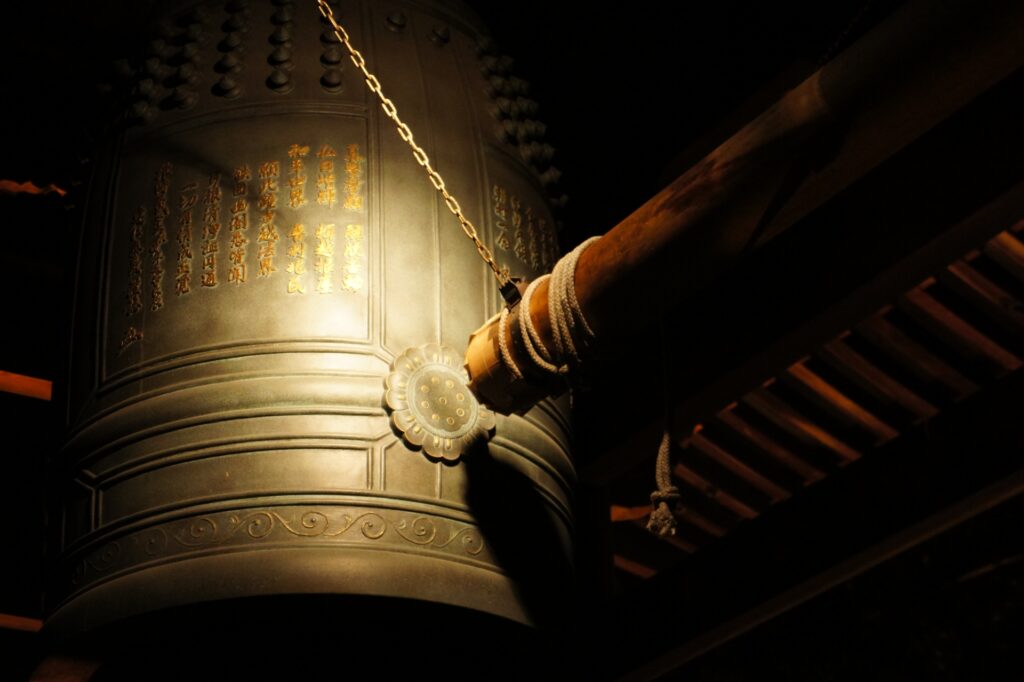

成人の儀式の始まりは奈良時代

成人の儀式が制度として整い始めたのは奈良時代です。

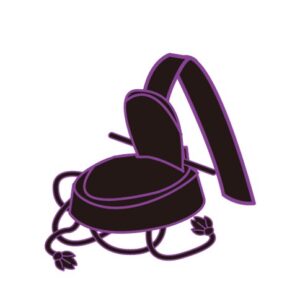

この頃、男性は「元服(げんぷく)」と呼ばれる儀式を行い、髪を結い、公家(朝廷)は冠(かんむり)、武家は烏帽子(えぼし)を身につけました。

そして、幼名を改めて諱(いみな)と呼ばれる実名を名乗ることで、社会的に大人として認められる存在となりました。

冠

冠

烏帽子

烏帽子

平安時代の成人の儀式

平安時代になると、元服は貴族社会を中心に定着し、儀式としての意味合いもより重視されるようになります。

同じ頃、女性には「裳着(もぎ)」と呼ばれる成人儀礼が行われ、結婚が決まると裳という正式な衣装を身につけ、髪型を垂れ髪から結い髪へと改めました。

これは、結婚可能な大人の女性になったことを示す儀式でした。

室町時代の成人の儀式

さらに室町時代に入ると、こうした成人の儀式は武士階級を通じて次第に民間へと広がっていきます。

ただし形式は簡略化され、江戸時代に近づくにつれて、男性の元服は烏帽子や冠を用いず、月代(さかやき)を剃るだけで成人を示す例が増えていったとされています。

江戸時代の成人の儀式

江戸時代になると、男性は引き続き元服と呼ばれ、女性も結婚の際に成人の節目を迎える形が一般化しました。

女性はお歯黒を施し、丸髷を結い、眉を剃るなどの身なりを整えることで、社会的に一人前の大人と認められるようになります。

現代の成人

そして現代の成人制度へと話は続きます。2022年4月の民法改正により、日本の成人年齢はそれまでの20歳から18歳へ引き下げられました。これにより、18歳になると親の同意なしで契約ができるなど、法律上は大人として扱われるようになっています。

一方で、成人式(現在は「二十歳の集い」などと呼ばれることも多い式典)を何歳で行うかについては法律で定められておらず、各自治体(市区町村)の判断に委ねられています。

そのため、多くの地域では従来どおり20歳を対象に式典を行っていますが、自治体によっては名称や対象年齢を工夫する動きも見られます。

このように、法律上の「成人」と、社会的・文化的な節目としての「成人式」は必ずしも一致しておらず、時代の変化に合わせて形を変えながら受け継がれているのが現代の特徴といえるのかもしれません。