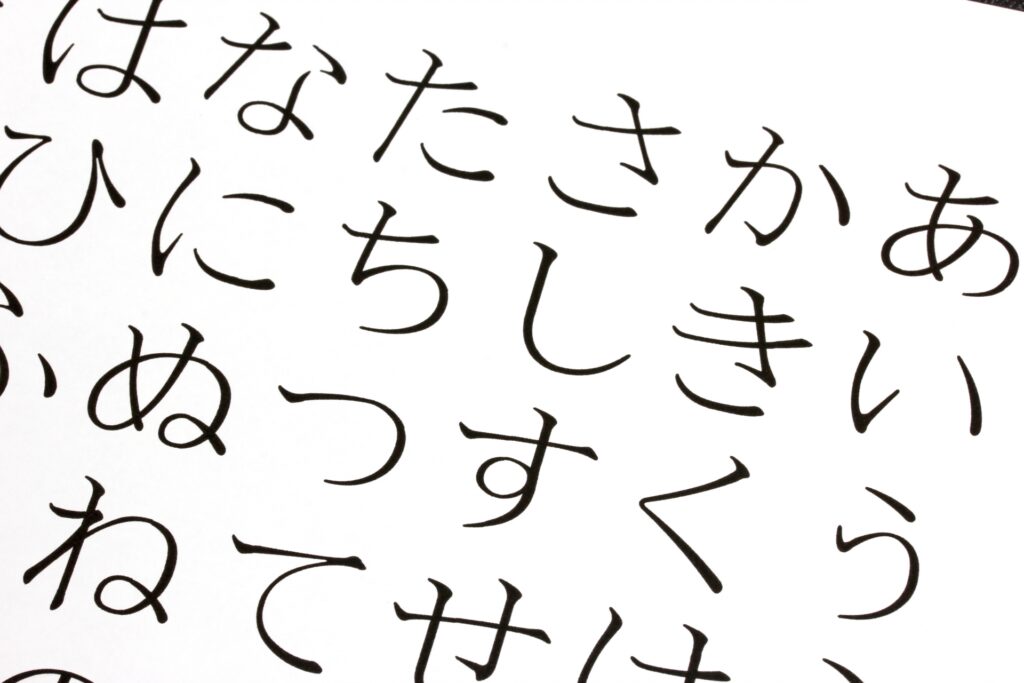

料理の “さしすせそ” には何が隠されている?

料理をしているとよく聞く「さしすせそ」。

でも、これってどうしてこの順番なんでしょう?

ただの語呂合わせじゃなくて、きちんとした理由があるんです。

しかも、順番を守るだけで味がグッとおいしくなる!

今回は、和食の基本「さしすせそ」に隠された秘密を、料理初心者でもわかるようにやさしく解説します!

まずは結論!「さしすせそ」は “味がしみこむ順番” のこと

ずばり、「さしすせそ」の順番は調味料が素材にしみこむスピードや香りの強さに合わせた並びなんです。

つまり、

砂糖 → 塩 → 酢 → 醤油 → 味噌 (さ→し→す→せ→そ)

この順で入れると、素材の味を引き出しながらバランスよく仕上がります。

「さ」=砂糖 最初に入れるのはなぜ?

砂糖の分子(ぶんし)は大きくて食材にしみこみにくいので、早めに入れるのがポイント。

煮物などで最初に砂糖を入れると、ゆっくり甘みが染みこんでいきます。

逆に、塩を先に入れると、食材の表面が引き締まって砂糖が入らなくなるんです。

だから最初は「さ(砂糖)」から!

※分子って何なの?はこちら↓

「し」=塩 味を引き締めるタイミング

塩は分子が小さく、すぐに食材に浸透します。

水分を引き出して味を締める効果があるので、砂糖のあとがベスト。

砂糖の甘みと塩味がうまく混ざり合って、素材のうま味が引き立ちます。

「す」=酢 酸味でさっぱり&臭み消し

酢は酸で臭みを取ったり、たんぱく質をやわらげたりする働きがあります。

早めに入れると酸味がやわらぎ、まろやかに。

遅く入れると酸味がしっかり残ります。

煮物や南蛮漬けなど、仕上がりの目的に合わせてタイミングを調整してみましょう。

「せ」=醤油 香りと色づけの主役

醤油は香ばしさとうま味、色づけを担当します。

ただし、香りは熱に弱いので、早く入れすぎると飛んでしまいます。

だから、中盤~仕上げ前に加えるのがベスト。

ちなみに「せ」は、昔の「せうゆ(しょうゆ)」という言い方から来ています。

「そ」=味噌 最後に入れるのが鉄則!

味噌は発酵食品なので、香りがとてもデリケート。

※発酵食品 … 微生物の働きによって食材のうま味や栄養、保存性が高まった食品。

煮立てると風味が飛んでしまうので、火を止める直前に入れるのがコツです。

汁物なら、お玉に味噌を溶いてから加えると香りがしっかり残りますよ!

『酒』と『みりん』はどこで入れるの?

実は、「さしすせそ」の前に入れるのが一般的。

酒やみりんは、臭み取りや風味づけに使われるからです。

まず『酒』で臭みを飛ばし、『みりん』でコクと照りを加えると、味が全体的にまとまります。

例外もある? 料理によって順番は変えてOK!

- 照り焼きなど ⇒ 合わせ調味料にして一気に入れることも。

- 肉や魚の下味 ⇒ 塩を先にふる方が向いている場合もあります。

- マリネや漬け物 ⇒ 酢や塩を先に使って味をしみ込ませます。

つまり、「さしすせそ」は “基本ルール” であって、料理の目的によってアレンジOKなんです!

実践!さしすせそで作る基本の煮物

〔鶏と大根の味噌煮〕

材料(2人分)

鶏もも肉200g・大根200g・だし300ml

手順

- 鶏と大根を下ゆでしてアクを取る。

- 酒を入れてひと煮立ちさせる。

- 砂糖(さ)を加え、しっかり溶かす。

- 塩(し)で下味を整える。

- 酢(す)で臭みを消す(好みでOK)。

- 醤油(せ)で味と色を加える。

- 最後に味噌(そ)を溶き入れて完成!

この順番を守るだけで、味の深みと香りが全然違います。

覚えておきたい3つのルール

- 「さしすせそ」は基本、でもアレンジも大事。

- 味噌は最後に入れて香りを守る。

- 酒・みりんは最初に使うと臭みが消える。

まとめ — 「さしすせそ」はおいしさの公式!

「さしすせそ」は、昔の人の経験と科学の知恵が詰まった黄金ルール。

この順番を覚えるだけで、いつもの家庭料理がプロの味に近づきます。

今日からぜひ、砂糖→塩→酢→醤油→味噌の順番を意識してみてください。

きっと味がぐんと変わりますよ!