今回は「室町幕府(むろまちばくふ)」について、将軍・武士・町人の暮らしを楽しく学べるようにお話します。

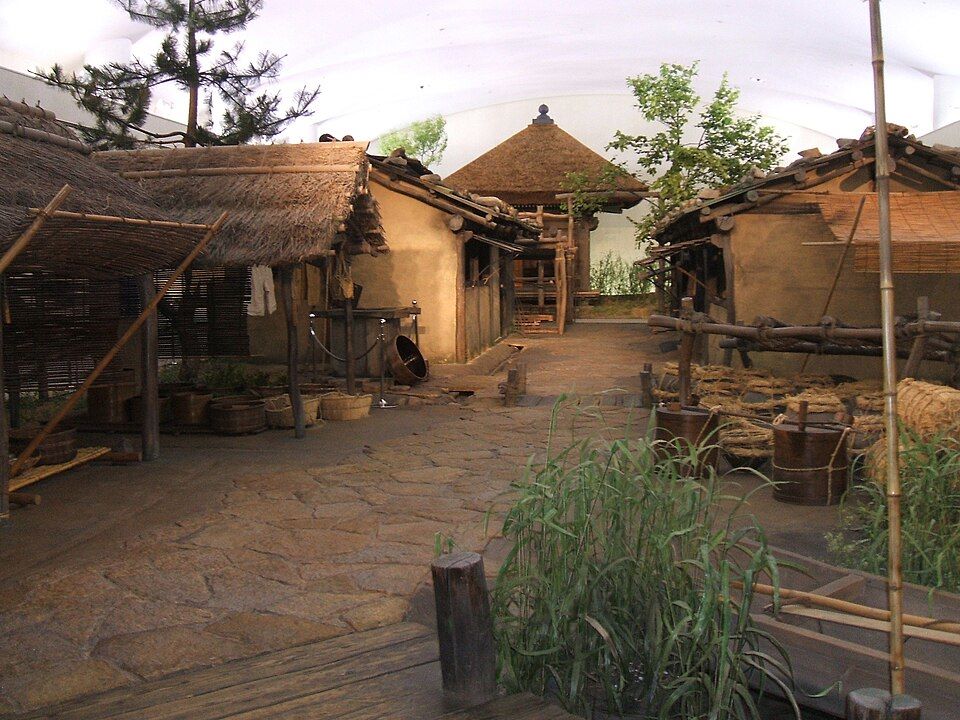

〔田植えの光景〕

むずかしい言葉も、やさしく説明していくので安心してくださいね😊

🏯 室町幕府ってどんなもの?

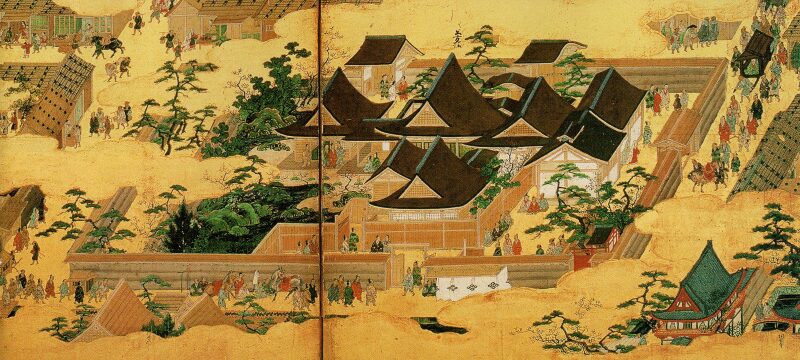

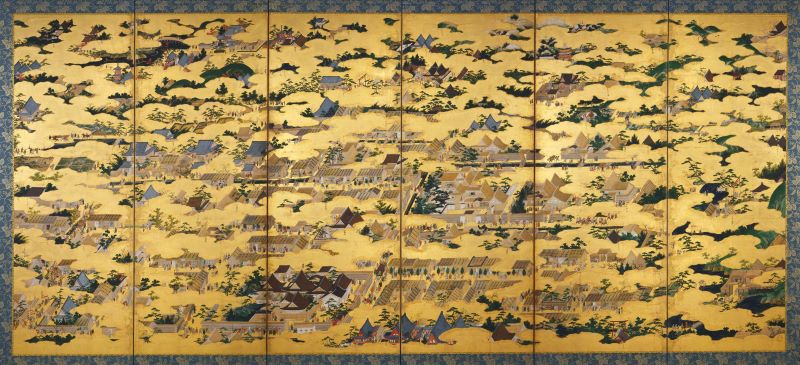

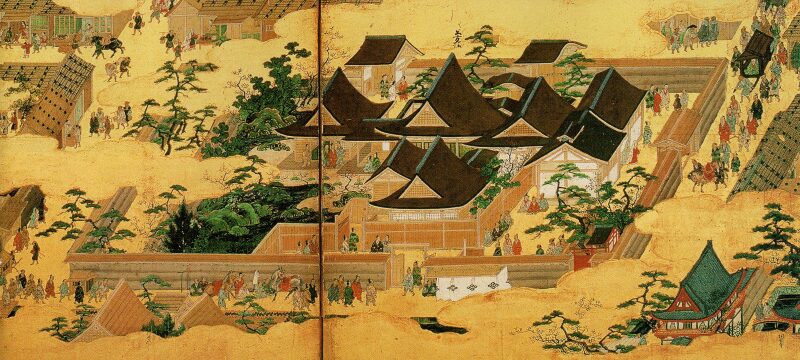

〔花の御所(はなのごしょ)〕

幕府ってなに?

まず、「幕府(ばくふ)」とは、武士が政治を行うための政府のこと。

今の “内閣” 〔国の政治を動かすグループ〕みたいな存在です。

最初に幕府を作ったのは「鎌倉幕府」。

そのあと、2つ目の幕府として誕生したのが「室町幕府」になります。

どうして “室町” っていうの?

室町幕府を作ったのは、足利尊氏(あしかが たかうじ)という武士。

1338年に「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」に任命され、京都に新しい政府を作りました。

征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)とは?

征夷大将軍というのは、昔の日本で天皇(てんのう)から任されて、武士たちをまとめるリーダーのことです。

もともとは、古代日本において東北地方に住んでいた人たち「えみし」と呼ばれた人たちをおさめるための役目でしたが、だんだんと「国の政治を動かす武士のトップ」という意味になっていきました。

たとえば、江戸幕府(えどばくふ)をつくった徳川家康(とくがわ いえやす)も、この征夷大将軍になった人物の一人です。

江戸時代の暮らし

そのあと、第3代将軍の足利義満(あしかが よしみつ)が、京都の「室町」という場所に立派な屋敷(花の御所)を建てたため、この幕府は「室町幕府」と呼ばれるようになったんです。

つまり、地名がそのまま幕府の名前になったということですね!

👑 室町幕府の「天皇」と「将軍」、どっちがえらいの?

室町時代には、国の一番上に「天皇(てんのう)」がいて、その下で政治(せいじ)を行う「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」がいました。

天皇と将軍のちがい

- 天皇は、昔から日本の「国の中心」としていちばん上の立場。

神さまの子孫(しそん)とされていて、人々からとても尊(とうと)く思われていました。 - 征夷大将軍は、天皇から「政治をまかせるよ」と命じられた武士のリーダー。実際に国をまとめたり、戦(いくさ)をおさめたりする力のある人でした。

実際の力関係はどうだったの?

本当のえらさでは「天皇」のほうが上でしたが、政治を動かす力やお金・兵を持っていたのは「将軍」でした。

特に足利義満(あしかが よしみつ)の時代には、将軍の力がとても強く、天皇よりも大きな存在に見られることもありました。

義満は、

- 天皇に相談せずに中国(明)と貿易を始める…

- 京都に「花の御所(はなのごしょ)」という立派な屋敷を建てて政治をする…

などなど、将軍が天皇よりも目立っていた時代と言えるようです。

将軍・武士・町人の暮らしをのぞいてみよう!

① 『将軍』の暮らし

〔足利義満〕

将軍は、武士のトップで政治のリーダーというお話しをしましたが、その中でも特に有名なのは、やはり3代目の足利義満(あしかが よしみつ)です。

この時代には「花の御所(はなのごしょ)」が建てられ、室町幕府の力が最も強くなります。

しかし、将軍ひとりで全てのことを決めていたわけではなく、地方の「守護大名(しゅごだいみょう)」〔将軍に任命されて地方を治めていた役人(守護。武士のリーダー)〕たちが力を持ち、時には将軍に対抗することもありました。

👉 『将軍』のポイント!

「武士の王さま」みたいだけど、実は政治はチーム戦だったんだよ!

② 『武士』の暮らし

〔鎌倉期の守護配置図〕

武士(ぶし)は、ただ戦うだけの人ではありませんでした。

土地を守ったり、人々の暮らしを支えたりする役目もしていたのです。そのため、地方では「守護(しゅご)」や「地頭(じとう)」〔土地の管理や年貢の取り立てをする地方の役人〕と呼ばれて、村のまとめ役としても働いていました。

そして、この時代もまた鎌倉時代から続く「御恩(ごおん)と奉公(ほうこう)」という約束のしくみがあり、主人(主君)に仕えるかわりに土地をもらい、そのお礼として戦や見張りの仕事をするという関係もありました。

また、戦がない平和な時期には、自分の田んぼで農作業をしたり、町の人と品物の売り買いをしたりもしていたようです。

こうして、武士は戦うだけでなく、暮らしを守るリーダーとしての力をどんどん強めていき、やがて後の「戦国時代」につながっていったとされています。

👉 『武士』のポイント!

「戦うだけの人」じゃない。暮らしを守り、政治も支えた存在だった!

③ 『町人』の暮らし

町人は、いわば今でいう会社員や商人、職人のような人たち。

この時代は町の暮らしもどんどん豊かになります。

〔明銭 … 明(みん)という中国の国で作られたお金(銅銭)のこと〕

- 商業(しょうぎょう)が盛んになり、中国(明)との貿易で「明銭(みんせん)」というお金が流通。

- 同じ仕事をする人たちが集まり、「座(ざ)」というグループを作って協力。

- 京都や堺(さかい)などでは、町人が自分たちで町を治める「自治(じち)」も始まりました。

また、お寺の前にできた「門前町(もんぜんまち)」や、決まった日に開かれる「定期市(ていきいち)」もにぎわいました。

このようにして室町時代の町人が、日本の経済や文化を発展させていったのです。

👉 『町人』のポイント!

商売上手。アイデアいっぱい!

文化も発展!「室町文化」って実はすごい!

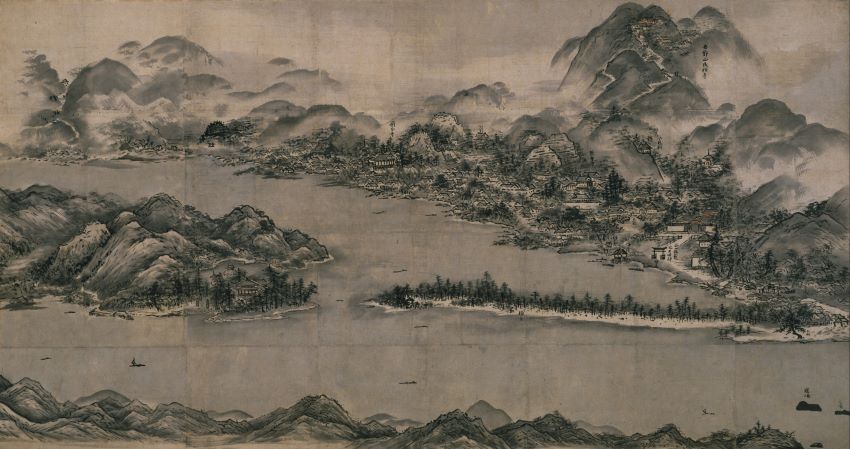

〔雪舟筆 天橋立図〕

このころは、政治だけでなく文化も大きく進化しました。

- 金閣寺(きんかくじ)⇒ 足利義満が建てた、金ぴかのお寺!

- 能(のう)や狂言(きょうげん)⇒ 今も続く日本の伝統芸能が生まれた時代。

『能(のう)』: ゆっくりした動きや美しい音楽で物語をえんじる、日本の伝統的な舞台芸術。お面(おもて)をつけて、神話や昔話などをしずかに表現する。

『狂言(きょうげん)』: 能のあいまに上演される、笑いを交えたお話。身近な人々のやりとりを面白くえんじる、昔のコントのような劇。 - 水墨画(すいぼくが)⇒ 墨一色で自然を描く芸術。

戦いが多い時代でも、美しさを大切にする文化が育ったのが室町の特徴です。

おさらいしよう!

| 登場人物 | 役割・暮らし | ポイントまとめ |

|---|---|---|

| 将軍 | 幕府のトップ。武士たちをまとめて政治を行う。 | リーダーだけど地方大名の力も大きかった。 |

| 武士 | 守護や地頭として土地を治め、戦でも活躍。 | 政治・農業・防衛の中心的存在。 |

| 町人 | 商人・職人として町を発展させた。 | 経済を動かし、文化も作った立役者。 |

まとめ: 室町幕府は “日本文化のターニングポイント” だった!

〔足利将軍室町第址碑 … 花の御所の跡地をしめす石の記念碑〕

室町幕府は、武士の時代だけだったわけではなく、政治・経済・文化のすべてが変わり始めた「日本の転換期」でした。

- 将軍が政治を動かす。

- 武士が土地を守る。

- 町人が経済を支え、文化を作る。

それぞれが力を合わせて生きていたからこそ、今の日本の “文化の基礎” が生まれたんですね!