数字「13」に隠された恐怖の正体とは?

「13って、なんとなく不吉…」

そう感じたことはありませんか?

ホテルの13階が飛ばされていたり、飛行機の座席に13列目がなかったり――。

世界中で「13」は“忌み数”として恐れられています。

でも、なぜ「13」だけがこんなにも嫌われているのでしょうか?

今回はその理由を、歴史・宗教・文化・現代の実例まで掘り下げてご紹介します!

なぜ13が不吉とされるのか?歴史と宗教に秘密があった!

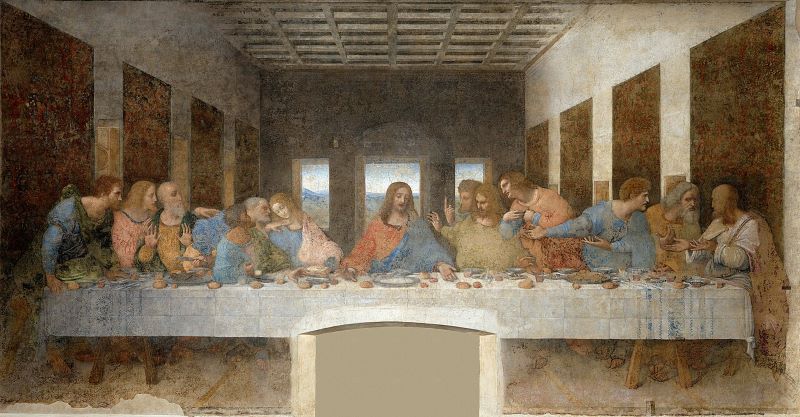

キリスト教にまつわる「最後の晩餐」

不吉のイメージの代表例がキリスト教の“最後の晩餐”です。

イエス・キリストと12人の弟子、合わせて13人が食卓につきました。

そしてその直後、イエスは裏切られ、十字架刑に――。

そのため、このような「13人が集まると不吉なことが起こる」という逸話が、今も欧米文化に根強く残っています。

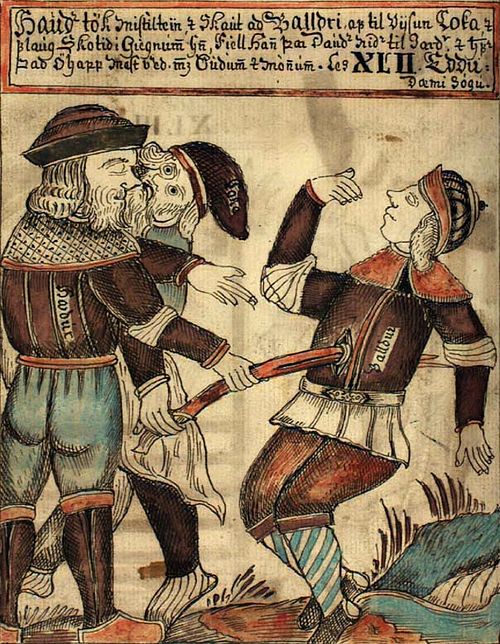

北欧神話にも登場? ロキが「13人目」だった ?

北欧神話のこの逸話では、神々の宴に招かれていなかった悪神「ロキ」が13番目の客として乱入したことで争いが起こり、死と混乱がもたらされたという伝説もあります。

〔ヘズをそそのかしてバルドルを殺害させたロキ〕

そのため、13 = 不和や死の象徴として、ここでも位置づけられているのです。

世界の「13」にまつわる話

アメリカやヨーロッパでは13階が消える⁉

アメリカの多くのホテルやオフィスビルでは、「13階」が存在しません。

12階の次が14階だったり、「12A」という名前にしてごまかしていることも。

これは偶然ではなく、ゲストや利用者の不安を和らげるため。

実は、このように不吉なイメージが経済的影響すら及ぼしているのです。

金曜日の13日 = 最恐の不運の日?

英語圏では「Friday the 13th(13日の金曜日)」が不吉な日として広く知られています。

この日は、事故や事件が起こりやすいとされており、映画『13日の金曜日』でも恐怖の象徴として描かれました。

実際に、この日には心理的な影響から「事故の発生率が上がった」という研究結果も報告されています。

日本では「4」や「9」が不吉。近年では「13」も…?

日本では、「13」はそこまで嫌われていませんが、代わりに「4(死)」「9(苦)」が避けられがちですよね。

ただ、西洋文化が浸透する中で、「13=不吉」のイメージも徐々に浸透していると言われています。

数字の不吉さは文化次第!「13」が幸運な国もある?

ここで面白いのは、13がむしろ“ラッキーナンバー”とされる文化もあること。

例えば、

- イタリアでは17が不吉とされ〔ローマ数字の17(XVII)を並び替えると、VIXI(ラテン語で『私は生きていた』)〕となり、「死」を連想させるため〕、「13」はむしろ幸運。

※古代の地中海世界(地中海沿岸の領域)では、「12」は完成された秩序(1年の月数、12星座など)を表す数字。それを「超える」13は“再生”や“希望”の数字とされることがあった。 - 中国では数字の発音によって吉凶が変わり、「13(shísān)」は特に問題視されない。

つまり、不吉かどうかは“文化”と“信じる心”次第ということなのです。

まとめ|13を恐れる?それとも活かす?

| 国・地域 | 不吉とされる数字 | 理由 |

|---|---|---|

| 日本 | 4・9 | 「死」「苦」と読めるため |

| 中国 | 4 | 発音が「死(sǐ)」と似ている |

| 韓国 | 4 | 病院の部屋番号から4が省かれることも |

| イタリア | 17 | ローマ数字「XVII」→並べ替えると「VIXI(死んでいた)」になる |

13が不吉かどうかは、あなたの「受け止め方次第」です。

たしかに、世界の多くの文化で「13」は忌み数とされてきました。しかし、その背後には歴史的背景、宗教的意味、伝承に基づく深い理由が存在しています。

これらのように、「なぜ不吉とされるのか」を知ることで、漠然とした恐れは、理解へと変わるかもしれませんね!