聖徳太子は実在した…?

日本の歴史に登場する「聖徳太子(しょうとくたいし)」は、多くの人が知る有名な人物です。

しかし、近年「本当に実在したのか?」という議論が増えてきました。一方で、聖徳太子が日本の歴史に与えた影響は計り知れません。

今回は、聖徳太子が何をしたのか、そして本当に存在したのかについて、分かりやすく解説します!

聖徳太子とは?実在したの?

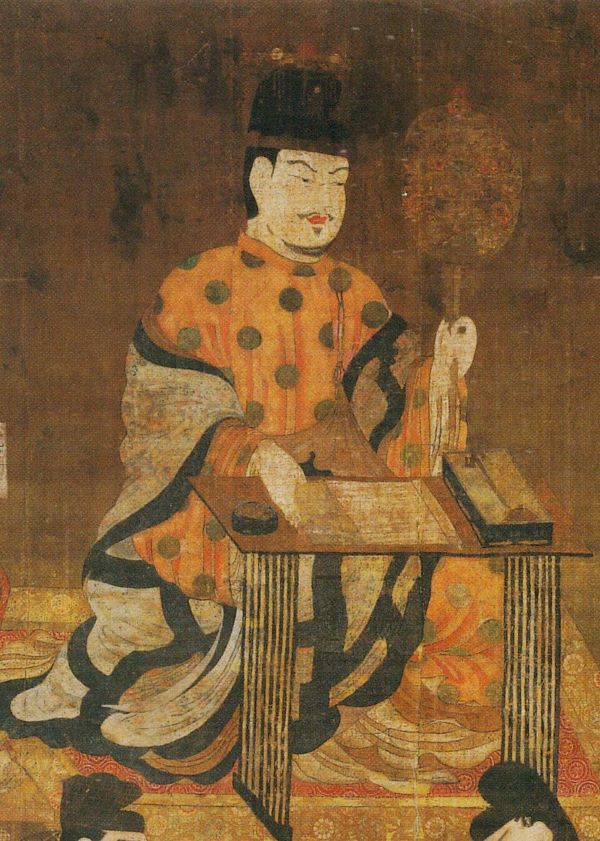

〔聖徳太子の肖像が描かれた一万円札〕

聖徳太子(574年〜622年)は、飛鳥時代の皇族であり、政治家、思想家として知られています。本名は「厩戸皇子(うまやどのおうじ)」といい、第31代・用明天皇の子として生まれました。

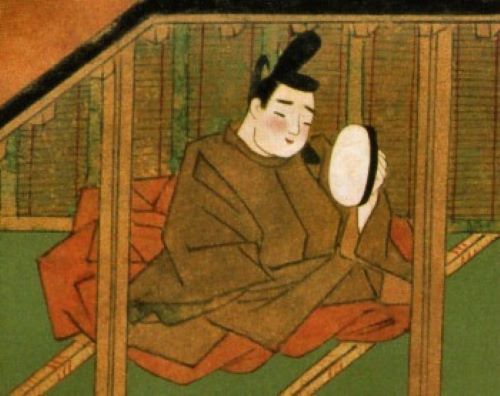

〔用明天皇〕

現在の歴史学では、「聖徳太子」という名前や「一度に十人の話を聞き分けた」という伝説が後世に作られた可能性があると指摘されていますが、これは、奈良時代から平安時代にかけて、仏教を広めるために「理想の指導者像」として作られたという説が有力です。

しかし、厩戸皇子自身が存在し、日本の政治や宗教に大きく貢献したことは、多くの研究者が認めています。

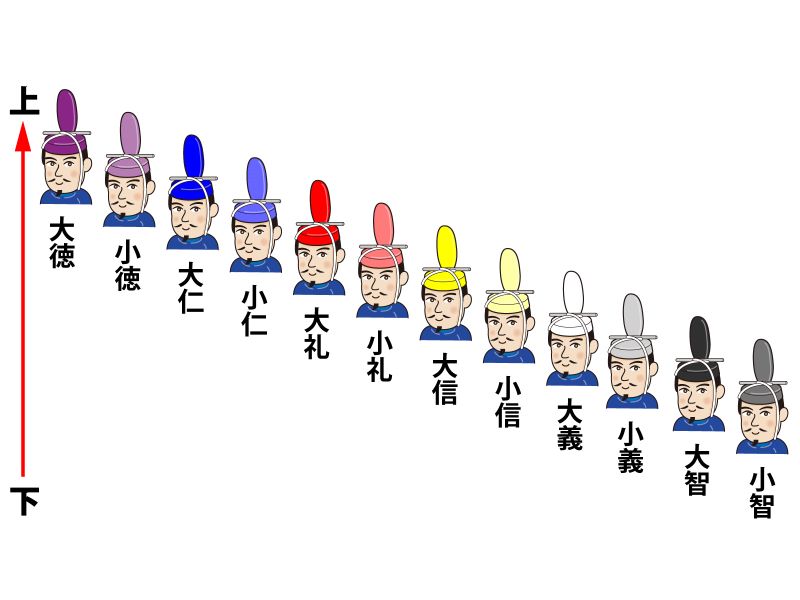

聖徳太子の功績①:「冠位十二階」の制定

当時の日本は、豪族〔古代日本の地方で権力を持ち、政治や経済に影響を与えた有力な家族や一族〕たちが権力を争う時代でした。

そこで聖徳太子は、能力のある人物を政治に登用するために「冠位十二階(かんいじゅうにかい)」という制度を作りました。

この制度では、血筋ではなく実力で役職が決まる仕組みになっていました。これは、後の日本の官僚制度の基礎となる重要な改革だったのです。

聖徳太子の功績②:「十七条憲法」の制定

現在の「憲法」とは異なりますが、聖徳太子は当時の役人の心構えを示す「十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)」を作りました。

その中でも特に有名なのが、「和をもって貴しとなす」という言葉です。

これは、「争いを避け、協調することが大切」という意味で、今でも日本人の価値観に影響を与えています。

十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)とは?

聖徳太子の17条の憲法は、607年に制定された日本の古代法で、政治や社会秩序を維持するための道徳的・倫理的な指針を示したものです。

全17条からなり、主に以下のような内容が含まれています。

- 仏教の重視

仏教を信仰し、仏法を守ることが重要であると説きました。これにより、仏教が政治と社会において中心的な役割を果たすことを目指していました。 - 天皇の権威

天皇が絶対的な権力を持ち、国家の統治に責任を持つべきことが強調されています。 - 政治家の徳

君主や役人は誠実で、道徳的に正しい行動をとり、他者を尊重することが求められました。 - 忠誠心と秩序の維持

家庭や社会における秩序や上下関係を重視し、忠誠や秩序を守ることが重要視されました。 - 悪を避けること

反乱や暴力など、悪事を避け、法律に従い、平和な社会を築くべきだという内容が含まれています。

聖徳太子の17条の憲法は、仏教に基づく倫理観と道徳的な価値観を土台に、政治や社会秩序の確立を目指したもので、後の日本の政治文化や統治理念に大きな影響を与えました。

聖徳太子の功績③:仏教の普及

聖徳太子は、仏教を厚く信仰し、日本に広めました。

聖徳太子の支援により、多くの寺院が建立され、その中でも「法隆寺(ほうりゅうじ)」は世界最古の木造建築として今も残っています。

そして、仏教を基盤にした政治の考え方は、日本の文化や価値観に深く根付いています。

〔法隆寺(ほうりゅうじ)は、607年に聖徳太子によって建立されたとされ、最古の木造建築を誇る仏教寺院で世界遺産にも登録されています。〕

聖徳太子は、結局「いなかった」?それとも「いた」?

では、聖徳太子は本当にいたのでしょうか?

歴史学の研究では、厩戸皇子が実在したことはほぼ確実とされています。しかし、後の時代に作られた「聖徳太子」というイメージが強すぎて、実際の人物像とは異なる可能性があるのです。

たとえば、「十七条憲法」は太子が作ったものではなく、後世の人々が編纂(へんさん)〔資料や情報を整理してまとめること〕した可能性もあります。

また、「一度に十人の話を聞き分けた」という話は、存在を特別なものにするための後付けだと考えられています。

まとめ:聖徳太子は「神話」ではなく、歴史に残る偉人だった!

・厩戸皇子という人物は確かに存在した

・「聖徳太子」という伝説は後世に誇張された部分も多い

・政治や宗教において日本に大きな影響を与えたことは確か

聖徳太子の実像に関する研究は今も続いており、今後さらに新しい発見があるかもしれませんね!