LEDとは?

まず、LEDとは何かについてですが、LED(Light Emitting Diode)とは、「発光ダイオード」と呼ばれる半導体の一種の事をいいます。

半導体とは?

物には、電気を通す「導体(どうたい)」、電気を通さない「絶縁体(ぜつえんたい)」、そして、その中間の「半導体(はんどうたい)」があります。

半導体は、電気を通す「導体」と通さない「絶縁体」の中間の性質を持つ材料であるため、電流を制御できるのが特徴です。

LEDは、白熱灯や蛍光灯に比べ省エネであることもあり、近年では、ありとあらゆる場所で使用されています。

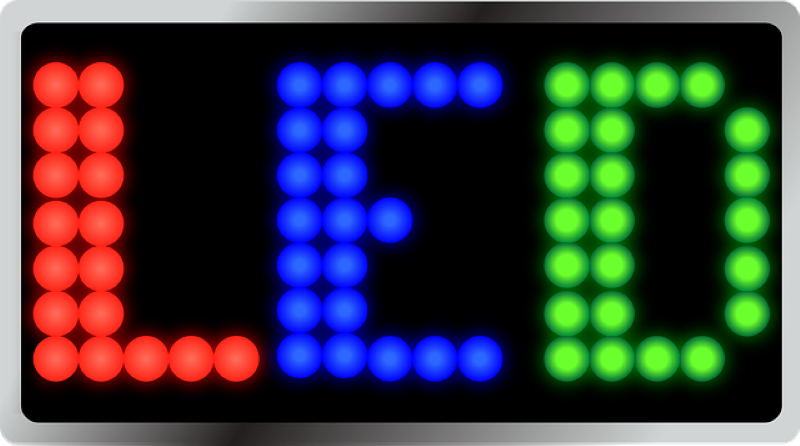

(LED)

(白熱灯)

(蛍光灯)

LEDの特徴は長寿命であること

そして、LEDは長寿命であることが特徴的で、電球の交換に費用が掛かる信号機などでも多く見られるようになってきました。

それでは、どうしてLEDは少ない消費電力で光ることができるのか仕組みを見ていきましょう!

LEDの光る仕組みと省エネについて

まず大きく変わったことですが、白熱灯や蛍光灯では、フィラメントを加熱させることによって光っていましたが、

※フィラメントとは…電球などの発光部。電流を流し光や熱電子を放出する細い金属線。

LEDに関してはその工程がなく、直接発光しています。

LEDはこのような構造のため、白熱灯などのように無駄なエネルギー(熱)を放出しないため消費電力も低くなります。

そのため、ご存じかもしれませが白熱灯は光っている時に触るとやけどするほど熱いです…

LEDの仕組み

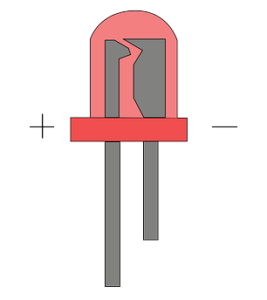

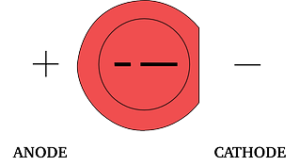

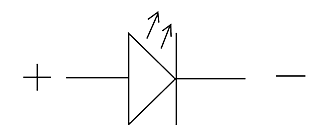

LEDは、このカプセル内にある小さなLEDチップ(LED素子)が発光することによって明るくなるのですが、LEDチップは2種類の半導体、

- プラス(+)電気を多く持つ半導体の【正孔(せいこう)】…〔P(ポジティブ)電極〕

- マイナス(-)電気を多く持つ半導体の【電子(でんし)】…〔N(ネガティブ)電極〕

この2つが重なり合ったもので構成されています。

この、ANODE(アノード)〔外部から電流が流れ込む電極〕に電源のプラス(+)、CATHODE(カソード)〔外部へ電流が流れ出す電極〕に電源のマイナス(-)を接続して電圧を掛けると…

小さなLEDチップ内では、

プラス(+)側から流れる【正孔(ホール)】と、マイナス(-)側からの流れる【電子】が接合部に移動し電流が流れはじめ、ぶつかりあって結合(再結合)します。

このとき、結合して小さくなり、その余ったエネルギーにより半導体が発光するのです。

そして、現在ではLEDはすでに光の三原色〔赤・緑・青〕が揃っており、チップに使われる化合物によって発光する波長が変化するため、さまざまな色を生み出せます。

光の三原色とは…?テレビ画面に『映像』が現れるまでの仕組み。

そのため、幅広い用途で活用されているのも特徴となっています。

LEDには虫が寄り付きにくいのはなぜ?ただし例外も…

ちなみに…

LEDは蛍光灯、白熱灯などに比べ紫外線が少ないため、夜の外灯などに虫が寄り付きにくいメリットがあります。そのため、虫嫌いには持ってこいかもしれません(笑)

※虫は一部を除き紫外線によってきます。

ただし、ゴキブリや蚊は紫外線に関係なく寄ってくるようなので注意が必要です!

嫌な一部が残っちゃいましたねぇ~(笑)