みたらし団子の由来とは?

みたらし団子といえば、甘じょっぱい醤油ダレに包まれた、串に刺さった丸い団子。

多くの人が親しんでいる日本の定番和菓子ですが、「みたらしってどういう意味?」「名前の由来は?」と疑問に思ったことはありませんか?

実はこのみたらし団子、京都の由緒ある神社に深い関係があるのです。

「みたらし団子」の語源は「御手洗」から!

まず、みたらし団子を漢字で書くと「御手洗団子」になります。

この言葉のルーツは、京都市左京区にある世界遺産・下鴨神社(しもがもじんじゃ)にあります。

下鴨神社の境内には、「御手洗池(みたらしいけ)」という池があり、そこから流れ出る小川は「御手洗川(みたらしがわ)」とも呼ばれています。

御手洗祭りと団子の発祥

毎年夏、下鴨神社では「御手洗祭(みたらしまつり)」が開催されます。このお祭りは、御手洗池に足を浸して無病息災を祈願するというユニークなもの。

このお祭りでふるまわれていたのが、みたらし団子の原型とされています。

つまり、みたらし団子の発祥地は下鴨神社とされており、「御手洗=みたらし」という神聖な池に由来して名付けられたのです。

串団子の形には意味がある⁉

みたらし団子は串に5つの団子が刺さった形が一般的ですが、実はこれにも由来があるといわれています。

丸い水泡が団子の形に?

伝説によると、かつて御手洗池に丸い水泡がポコポコと浮かび上がる様子が見られたそうです。

この神秘的な現象を模して、丸い団子が串に連なった形が作られたのだとか。

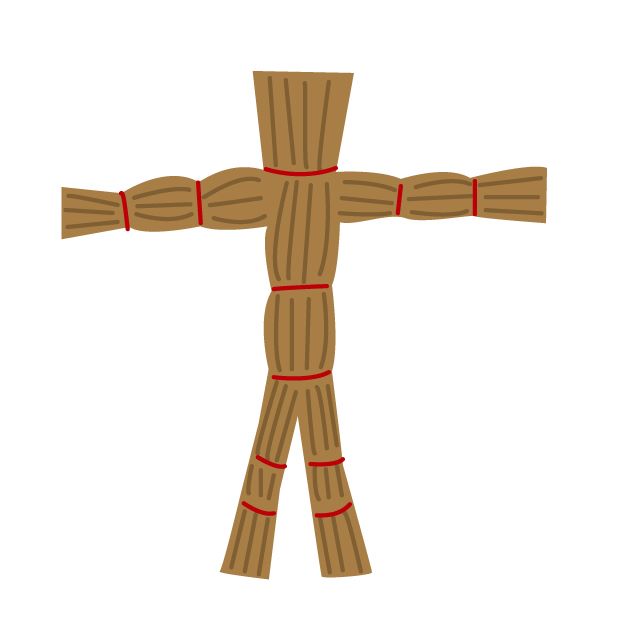

串の並び=人のカタチ?

特に興味深いのは、団子の並び方です。

実際に下鴨神社で販売されているみたらし団子を見ると、

- 1つ目の団子だけが少し離れていて、残りの4つがまとまって並んでいる

という特徴があります。

これは、人の体を模しているとされ、

- 1つ目の団子=頭

- 残り4つの団子=胴体

という意味が込められているのです。

かつては厄除け人形だった!?

みたらし団子は、かつて厄除けの意味を持つお供え物だったともいわれています。

人の形に見立てた団子を、神前に供えて祈願し、その後、持ち帰って火であぶって食べることで、厄を払うという風習があったのです。

今では気軽に食べられる和菓子となっていますが、もともとは神聖な意味合いを持つ食べ物だったんですね。

まとめ|みたらし団子は“神社生まれ”のありがたい団子

みたらし団子は、単なるスイーツではなく、京都・下鴨神社と深い縁のある伝統的な食文化のひとつだったのです。

- 名前の由来は「御手洗池」

- 発祥地は世界遺産・下鴨神社

- 串団子の形には厄除けや人のカタチの意味がある

こうした背景を知ると、次にみたらし団子を食べるときには、ちょっとありがたい気持ちになれるかもしれませんね…