日本初の選挙とは?

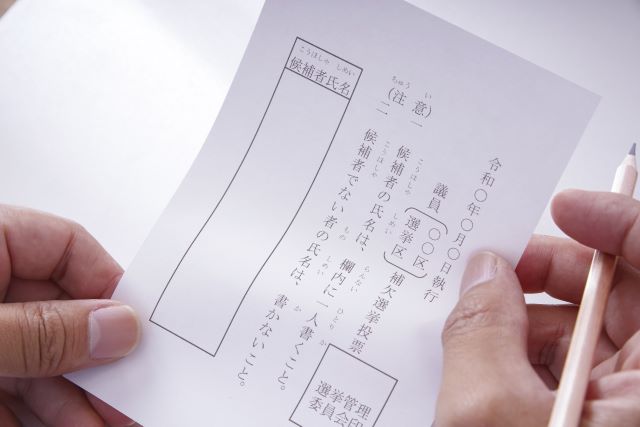

「選挙」という言葉を耳にしたとき、私たちは自由に投票できるイメージを持ちますよね。

けれども、日本で初めて行われた選挙は、今のように誰でも参加できるものではありませんでした…

初めての選挙は明治23年(1890年)

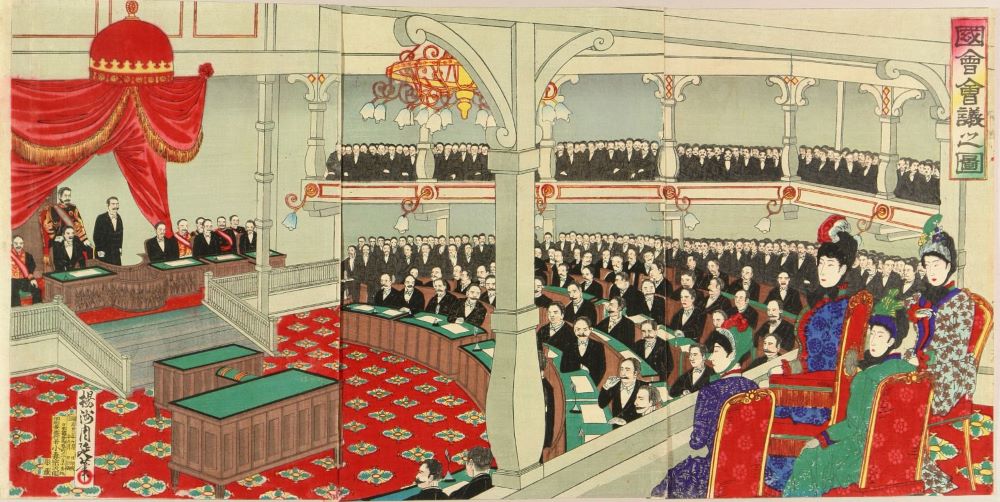

日本で初めて国政選挙が行われたのは、1890年(明治23年)になります。

この年に制定された「衆議院議員選挙法」に基づき、衆議院の議員を選ぶための選挙が実施されました。

しかし、この時に投票できたのは25歳以上の男性で、一定以上の納税額を納めている人だけ。

つまり、「お金持ちの男性」しか投票できなかったのです。女性や低所得者はまだ選挙権を持っていませんでした。

なぜ制限があったのか?

当時の政府は、「国を動かす人は、しっかり税金を払える人にしたい」と考えていました。

そのため、「お金や土地を持っている人だけが投票できる」という決まりを作ったのです。

今のように、誰もが自由に投票できる仕組み(民主主義)とはちがっていましたが、それでもこの制度は、日本の政治が本格的にスタートする大事な一歩でした。

また、初めての選挙で選ばれた国会議員(衆議院議員)は、政府に意見を伝える大切な役目を持っていました。

この選挙がきっかけとなって、のちに「すべての人が投票できる普通選挙」へとつながっていきます。つまり、今の「誰でも投票できる日本」のはじまりは、1890年のこの選挙だったのです。

第1回選挙を勝ち抜いた有名人とその裏話

第1回選挙は、「お金持ちの選挙」と言われながらも、日本の民主主義の第一歩として歴史的に大きな意味を持ちました。

第1回(1890年)の衆議院選挙では、自由民権運動〔国民が政治に参加し自由と権利を求めた運動〕出身者が多く当選。

投票できたのは、25歳以上の男子で、年間15円以上の税金を納める人のみ(国民の約1%)になります。

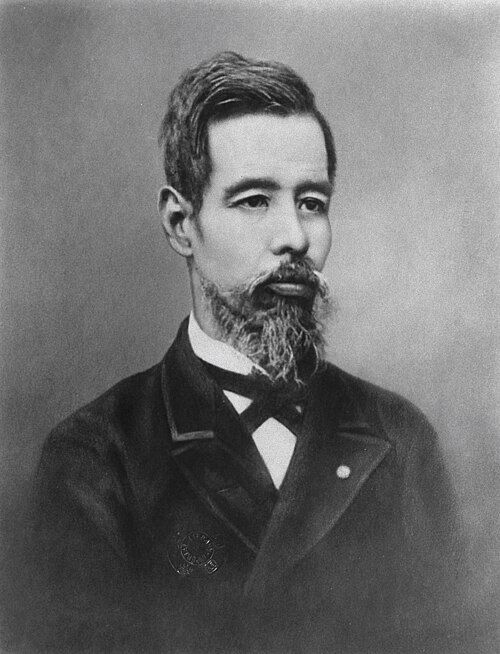

① 陸奥宗光(むつ むねみつ)

外務大臣として「日清戦争後の講和(下関条約)」で有名な政治家。

この選挙では和歌山県から立候補し当選しました。

→ 陸奥宗光は外交だけでなく、美術・文化にも理解があり、後に日本近代外交の父とも呼ばれます。また、投票演説で「政治は国の信用を作るもの」と語ったと伝えられています。

【下関条約(しものせきじょうやく)】とは?

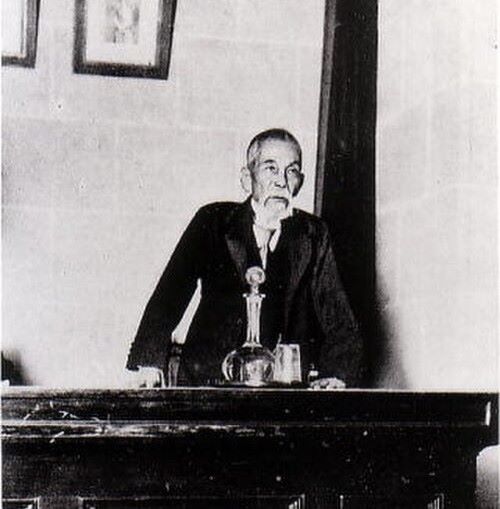

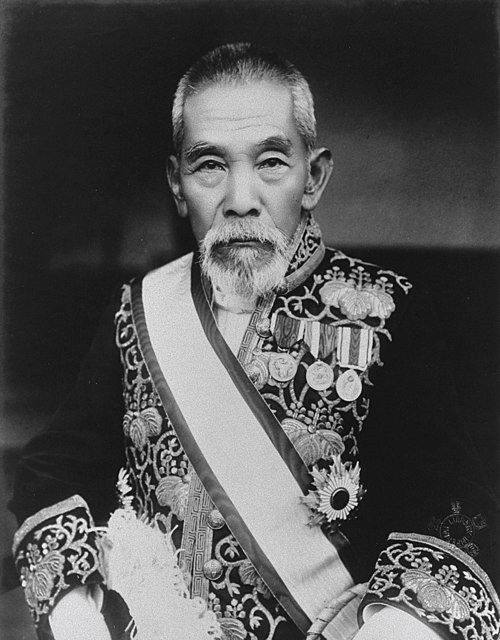

② 尾崎行雄(おざき ゆきお)

「憲政の神様」と呼ばれた政治家。

第1回選挙で当選し、その後も生涯にわたって衆議院議員を当選25回という驚異的な記録を残しました。

→ 尾崎行雄は「人生50年、政治家60年」とも言われ、明治・大正・昭和と3つの時代をまたいだ “生きる政治史” のような人物でした。

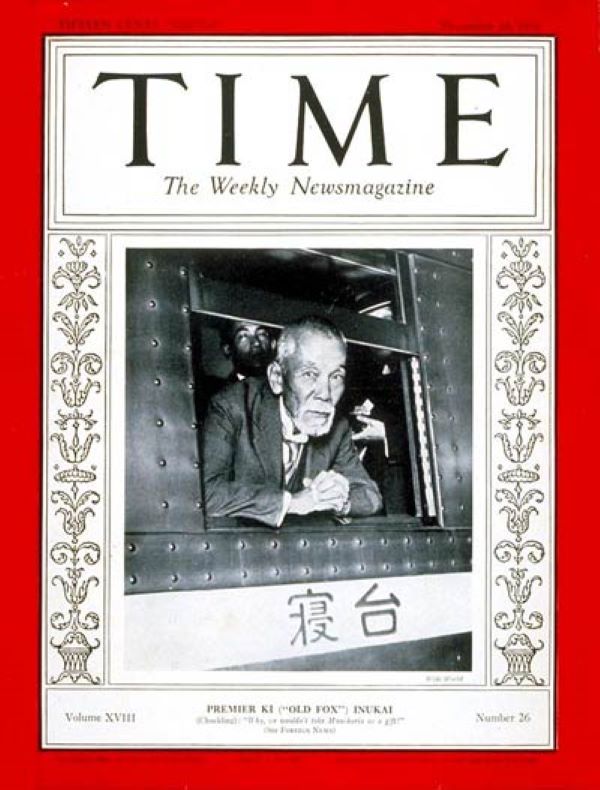

③ 犬養毅(いぬかい つよし)

のちの第29代内閣総理大臣。

第1回選挙で岡山県から出馬し当選しました。

→ 演説の名手として知られ、庶民にもわかりやすい話し方で人気を集めたそうです。昭和7年には「五・一五事件」で暗殺されますが、その最後の言葉「話せばわかる」は今も語り継がれています。

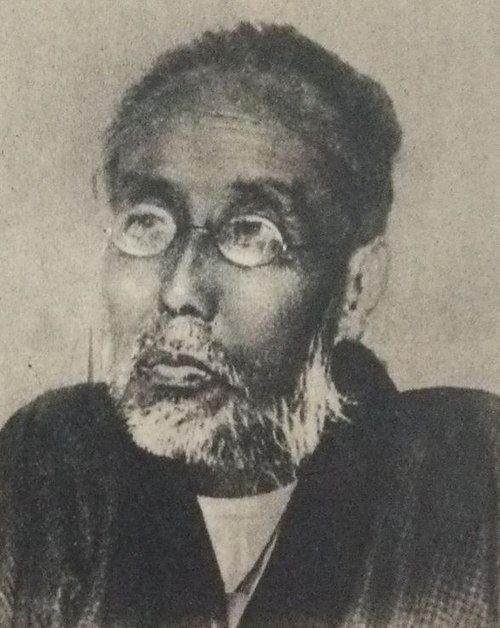

④ 中江兆民(なかえ ちょうみん)

「東洋のルソー」と呼ばれた思想家。

第1回選挙で高知県から出馬し当選。

→ 中江兆民は「政治とは国民が学ぶ場だ」と語り、民主主義の理想を説いた人物です。一方で、議会運営に失望し「国会は死人の集まりだ」と嘆いたという逸話も残されています。

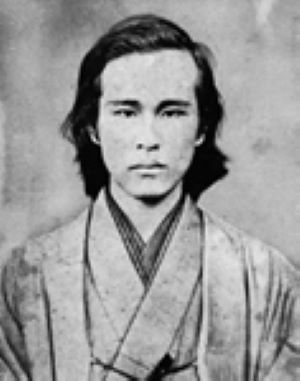

⑤ 植木枝盛(うえき えもり)

自由民権運動の理論的リーダー。

第1回選挙で高知県から出馬し当選しました。

→ 「日本国憲法の先駆け」とも言われる『東洋大日本国国憲按(とうようだいにほんこくこっけんあん)』を起草。これは、民衆が自らの権利を守るための “市民の憲法草案” でした。

日本の選挙制度の変遷

日本の選挙制度の変遷(第1回衆議院議員総選挙から現在まで)を、わかりやすく表にまとめました。

| 年代 | 選挙の名称・制度 | 主な特徴 | 投票資格 | 備考・雑学 |

|---|---|---|---|---|

| 1890年(明治23年) | 第1回衆議院議員総選挙 | 日本初の国政選挙 | 25歳以上の男子、直接国税15円以上を納める人 | 人口の約1%しか投票できず、「お金持ちの選挙」と言われた |

| 1925年(大正14年) | 普通選挙法成立 | 25歳以上の男子に選挙権拡大 | 25歳以上の男子全員 | 初めて財産制限なし、男性全員が投票可能に |

| 1945年(昭和20年) | 戦後改革直後 | 女性に選挙権付与 | 20歳以上の男女 | 日本で初めて女性も投票できるようになった |

| 1946年(昭和21年) | 第22回衆議院議員総選挙 | 男女普通選挙で実施 | 20歳以上の男女 | 女性議員39名誕生、歴史的瞬間 |

| 1950年代〜1980年代 | 戦後の成熟期 | 小選挙区比例代表併用制などを試行 | 20歳以上の男女 | 選挙区や比例代表制度の調整が行われる |

| 1994年(平成6年) | 小選挙区比例代表並立制導入 | 1人区で小選挙区制、比例代表制も導入 | 20歳以上の男女 | 現行制度の原型。政党政治が安定化 |

| 2015年(平成27年) | 選挙権年齢引き下げ | 18歳以上に選挙権拡大 | 18歳以上の男女 | 若年層の政治参加促進、大学生や高校生も投票可能に |

| 現在(令和時代) | 現行制度 | 小選挙区比例代表並立制 | 18歳以上の男女 | 衆議院・参議院とも同じ選挙権年齢。全国民が参加可能 |

- 第1回選挙の時点では、人口の約1%しか投票できなかったのに対し、今では18歳以上の全ての男女が投票可能。

- 日本の選挙制度は、財産制限 → 男子普通選挙 → 男女普通選挙 → 年齢引き下げと、徐々に「誰でも投票できる」方向に拡大してきた。

- 小選挙区比例代表併用制は、1994年の政治改革がきっかけで導入され、現代の政党政治の基礎になった。

まとめ

- 日本初の選挙: 1890年(明治23年)

- 投票できた人: 25歳以上の納税する男性

- 制限の理由: 政治参加に資産や納税能力を求めたため

- 意義: 近代日本政治の第一歩であり、普通選挙制度への布石

日本の選挙は、身分や財産に基づく制限からスタートしました。

しかし、そこから徐々に制度が改善され、現在のようにすべての成人が投票できる民主主義が築かれたのです。