インフレ・デフレとは…?

最近、「どんどん物の値段が上がっているな…」と感じることが増えた方も多いのではないでしょうか?

このように、経済の中で物価が変動することを表す言葉に「インフレ」と「デフレ」があります。これらは正反対の現象で、それぞれ特徴や影響が異なります。

それでは、

- なぜ「インフレ」や「デフレ」が起こるのか…?

- 私たちの生活にどんな影響があるのか…?

- それぞれのメリット・デメリットは…?

- 国(政府)や中央銀行〔国の通貨や金融の安定を管理する銀行〕がどのように対応しているのか…?

これらを順番にわかりやすく見ていきましょう!

インフレ・デフレ:定義

まずは、インフレ・デフレの定義です。

≪インフレの定義≫

一般的な物価水準が持続的に上昇する状態。

≪デフレの定義≫

一般的な物価水準が持続的に下落する状態。

このように、インフレとデフレは物価の変動を示す言葉であり、一時的な値上がり・値下がりとは異なり、「持続的」であることがポイントです。

「物価水準」とは?

物価水準とは、一般的な商品やサービスの価格がどれくらいの水準であるかを示す指標です。

物価水準が高いということは、同じ商品やサービスを購入するために必要なお金が多くなることを意味します。

通常、物価水準が上昇するとインフレーション(物価上昇)が進行していると見なされます。

インフレ・デフレ:原因

≪インフレの原因≫

一般的には、需要(要望)が供給(提供)を上回る状態や、貨幣の供給量が増加するなどの要因で起こる。

≪デフレの原因≫

一般的には、需要(要望)が供給(提供)を下回る状態や、財政政策や金融政策の誤った実施、不況などの要因で起こる。

- 財政政策… 政府(国の統治機関)が税金や支出などの手段を通じて経済を調整し安定させる政策。

- 金融政策… 中央銀行(日本では日本銀行)が通貨供給量や金融市場の状況を調整し経済の安定や成長を促進する政策。

🔹過去には外国でこんなスーパーインフレが…

インフレ・デフレ:経済への影響

≪インフレの経済への影響≫

物価上昇により、消費者の購買力が低下し、経済活動が抑制される可能性がある。ただし、物価が上昇することで企業の収益が増加する可能性もある。

通常、インフレの国では、通貨価値が低くなる〔物価が上がることで、そのインフレ国の通貨の購買力も低下し、外国からの需要が低下する〕ため、輸出企業(国外販売企業)は恩恵を受けるが、逆に輸入品(外国からの商品)価格が上昇し、消費者や国内企業にとっては負担となる可能性がある。

※為替(かわせ)〔通貨の交換レート〕との関係は他の要因によっても影響されます。

≪デフレの経済への影響≫

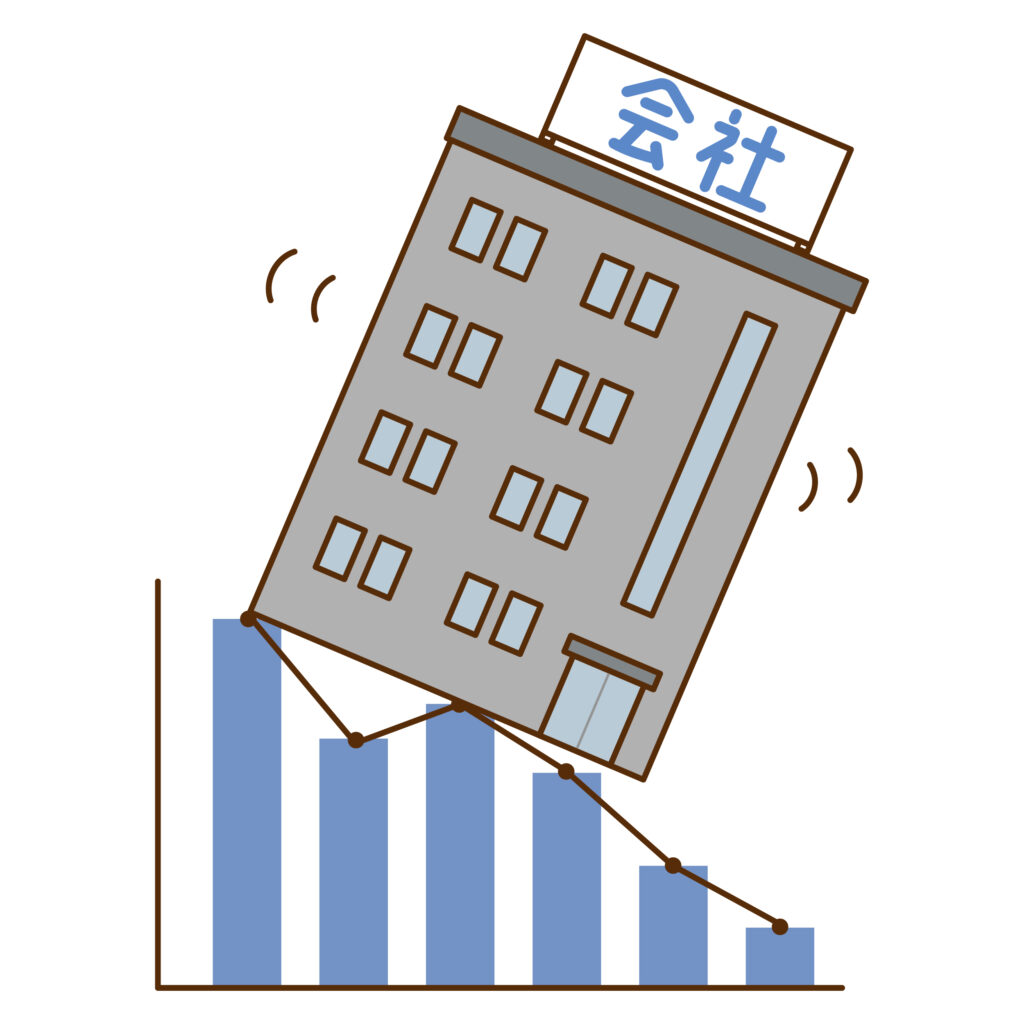

物価下落により、消費者は価格が下がることを待って消費を控え、企業は売上が減少することで投資や雇用を削減する恐れがある。それにより、景気後退が深刻化する可能性もある。

通常、デフレの国では通貨価値が相対的に高くなる〔物価が下がることで、そのデフレの国の通貨も買いやすくなる〕。

結果、輸出企業(国外販売企業)にとっては競争力が低下し、輸入企業にとっては輸入品価格が低くなる可能性が高くなる。

※為替(かわせ)〔通貨の交換レート〕との関係は他の要因によっても影響されます。

インフレ・デフレの対策はどのように行われている…?

≪インフレの対策≫

中央銀行〔日本では日本銀行:国の通貨や金融の安定を管理する銀行〕では、金融政策を通じて金利を引き上げたり、貨幣の供給量を抑制したりして、インフレ率を抑制するための対策を取る。

「金利(きんり)」とは…?

金利には主に次のようなものがあります。

≪貸出金利(ローン金利)≫

銀行や金融機関が個人や法人に貸し付ける(貸す)際に適用される金利(利息)です。これには住宅ローン金利や消費者ローン金利などが含まれます。

≪預金金利≫

預金口座に預けた資金に対して銀行が支払う利息(りそく)のことです。普通預金金利や定期預金金利などがあります。

- 定期預金とは?

銀行などの金融機関に一定期間預ける預金。通常、定期預金は預入期間中は利息がつくが一定期間預けることが条件となります。そして、預金期間の終了時には元本と利息が一緒に返却されます。その間は預けた金額を引き出すことができませんが、利率が高く設定されることが一般的です。

≪中央銀行の政策金利≫

中央銀行(国の通貨や金融の安定を管理する銀行)が設定する政策金利は、一般の銀行(市中銀行や民間銀行)が中央銀行からお金を借りる際の基準となる金利です。

この金利が上がると、一般の銀行が資金を調達するコストが高くなり、市場の金利(住宅ローンや企業の借入金利など)も上昇します。反対に、政策金利が下がると、銀行も低い金利で資金を借りられるため、市場の金利も下がります。

つまり、政策金利は一般の銀行を通じて、経済全体の金利や消費・投資に影響を与える重要な仕組みなのです。

≪デフレの対策≫

中央銀行〔日本では日本銀行〕では、金融政策を通じて金利を引き下げたり、貨幣の供給量を増やしたりして、デフレを防ぐために対策を取る。

インフレとデフレは、経済の健全性に影響を与える重要な要素であるため、中央銀行や政府はこれらの状態を監視し、政策を実施して経済を安定させることに努めている… はずです。

【インフレ】の『メリット』と『デメリット』

【インフレ】に傾いた場合、個人や企業として考えられるのはどんなことなのでしょうか…?

インフレの『メリット』

- 企業の利益増加

物価上昇に伴い、企業の売上高や利益も増加する場合がある。それにより企業の成長や投資が促進され、経済全体の活性化が期待できる可能性も出てくる。

- 労働者の賃金増加

インフレが進むと、企業の売上高が増加することにより労働者の賃金を上げる可能性が出てくる。それにより労働者の実質的な購買力が増加し、生活水準が向上する可能性があるといわれる。

- 借金・借入金の軽減

インフレ期間中は物価が上昇するため実質的な返済額が減少する〔借金をしている人や企業が支払う金額が実際の価値よりも低くなることを意味する〕。これにより、借金を持つ個人や借入金(かりいれきん)を持つ企業の負担が軽減される可能性がある。

- 投資家の利益

インフレが進むと一般的に資産価格も上昇する傾向がある。例えば、不動産や株式などの資産はその価格が上昇し、投資家はその資産を保有しているだけで資産価値の増加を得ることができる。また、金利が上昇することで金利を得られる投資も増加する可能性がある。

インフレの『デメリット』

- 消費者の購買力低下

インフレが過度に進むと労働者の賃金上昇が追い付かなくなり、物価上昇により消費者の購買力が低下する可能性がある。消費者は同じ額のお金で買えるものが減少し、生活費が増加する可能性が出てくる。特に年金受給者などの場合、生活水準の低下につながる可能性がある。

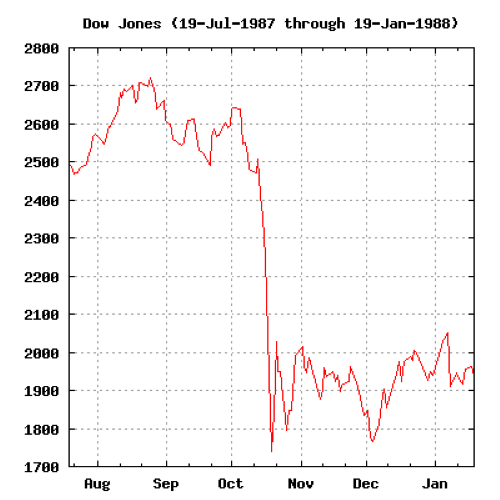

- 景気後退のリスク

高いインフレ率は経済を不安定化させ、景気後退を引き起こす可能性がある。物価上昇が過度に進行すると、企業の生産コストが増加し、更に消費者の購買力が低下することで、経済活動が停滞する可能性が出てくる。

- 貯蓄の価値低下

インフレが過度に進むと、貨幣の価値が減少するため、貯蓄が実質的に減少する可能性がある。それにより、貯蓄している人々の資産価値が減少し、将来の経済的安定性が損なわれる可能性がある。

- 投資のリスク

インフレが過度に進み金利が上昇した場合、運用利回りが低下して投資家の収益性が損なわれることがある。例えば、実際に得られる利益が物価上昇分を差し引いた額となるため運用利回り(利益)が低下したり、企業や個人の貸し出しコストが上昇し利益率が低下など。また、それらによるリスクを避けるため需要が減少するなどによって収益が損なわれる可能性が出て来る。

【デフレ】の『メリット』と『デメリット』

【デフレ】に傾いた場合、個人や企業として考えられるのはどんなことなのでしょうか…?

デフレの『メリット』

- 消費者の購買力の向上

デフレが進むと物価が下がるため、同じ金額でより多くの商品やサービスを購入できる。それにより投資などが促進する可能性がある。

- 貯蓄の価値が増加する

デフレの状況下では、貨幣の価値が上昇するため、貯蓄を保持することで実質的な資産価値を維持または増加させる可能性がある。

- 企業のコスト低減

原材料や労働力などのコストが下がる〔デフレが進むと需要が低下し供給過剰が生じ、原材料の価格が下落する可能性がある〕ため、企業の生産コストが低減される可能性もある。

- 企業の競争力の向上(値下げ競争)による消費者の選択肢増加

物価が下がることで、企業間の競争が活発化し、価格競争が促進される。それにより、消費者にとっても選択肢が増え、品質やサービスが向上する可能性がある。

- 経済全体の安定性

デフレが続くことで物価の安定が期待され、予測可能な経済環境となり経済全体の安定性が増す場合もある。

デフレの『デメリット』

- 消費の先延ばし

消費者は価格が下がることを期待して消費を控える傾向がある。それにより需要が減少し、企業の売上が減少する可能性が出て来る。

- 投資の減少

過度なデフレの状況下では、将来の価値が下がる可能性があるとの懸念から、企業や個人投資家が投資を控える傾向も出て来る。

- 債務者の負担増加

デフレでは物価が下がるため、債務(借金)の実質的な負担が増加する可能性もある。特に固定金利の債務者〔借金をしている人や企業〕にとっては、収入が減少しても債務額が変わらないため、支払いが負担となることがある。

- 失業率が増加・経済活動の停滞

デフレによる消費控えなどで、さまざまな商品やサービスの需要の低下、企業の収益減少により、失業率が上昇し、経済活動が停滞するリスクがある。

最後に

デフレは通常、景気停滞や経済の停滞を示す兆候とされており、過度なデフレになると消費の停滞や企業の利益減少などを引き起こす可能性があるといわれます。

だからといって、過度なインフレは経済に悪影響を及ぼす可能性があるのも過去の事例からみて事実のようです。

そのため、一般的には適度なインフレが経済にとってより良い状況とはされているようです。

しかし、これから日本はどうなっていくのでしょうか…