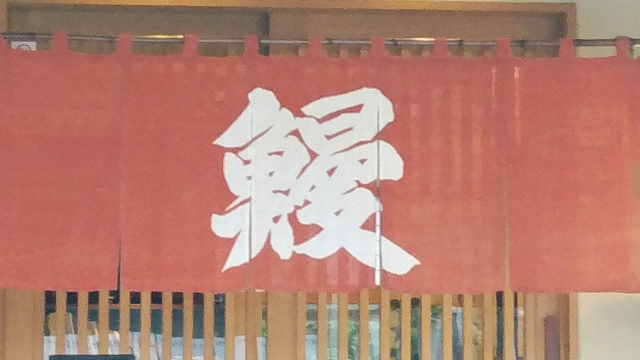

土用の丑の日:「夏バテにはうなぎ!」

「夏バテにはうなぎ!」

そう信じて毎年「土用の丑の日」にうなぎを食べている人は多いかもしれません。でも、なぜその日にうなぎなのか?

実は、その背景には栄養の話だけではない意外な歴史と知恵が隠されているのです。

土用の丑の日って、そもそも何?

まずは「土用の丑の日」について正しく理解しておきましょう。

土用(どよう)とは?

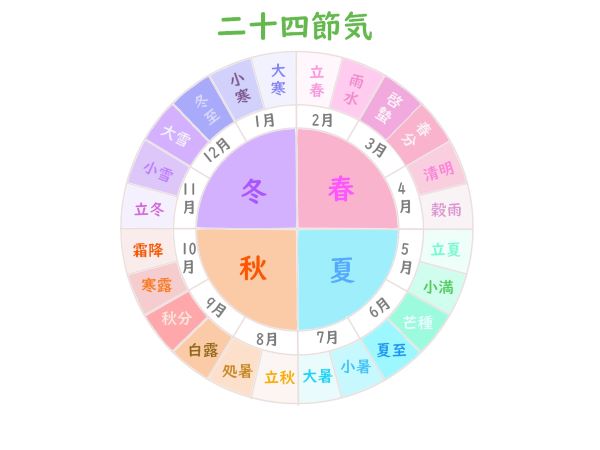

土用(どよう)とは、季節の変わり目にあたる期間、「立春・立夏・立秋・立冬」の直前、約18日間のことを指します。

例えば:

立秋(8月上旬)の前の18日間 → 夏の土用

立春(2月上旬)の前の18日間 → 冬の土用 など

丑の日(うしのひ)とは?

丑の日(うしのひ)とは、「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)…」といった十二支が、日ごとに順番で巡るサイクルの中で、丑(うし)にあたる日のことです。十二支は12日ごとに一巡するため、「丑の日」は12日に一度やってきます。

つまり、夏の「土用(どよう)」の期間中に訪れる「丑の日」が、いわゆる「土用の丑の日」と呼ばれる日ということになります。

そして、その年の土用の期間に丑の日が2回あることもありますが、その場合は最初の丑の日を「一の丑(いちのうし)」、次を「二の丑(にのうし)」と呼び分けます。

ちなみに、干支カレンダーで確認すると、

2025年の夏の「土用の丑の日」は、以下の2日間です!

- 一の丑:7月19日(土)

- 二の丑:7月31日(木)

なぜうなぎを食べるの?栄養価だけじゃないその理由

「夏は体力が落ちやすいから、うなぎで栄養補給!」

確かにうなぎにはビタミンA・B群、D、カルシウム、DHA、EPAなど、夏バテ防止に役立つ栄養素がたっぷり。でも、それだけでこんなに広まったわけではありません。

実は、この習慣にはある天才の発想が大きく関わっていたのです!

江戸の天才・平賀源内が仕掛けたマーケティング戦略

「うなぎが夏に売れないんだ。どうにかしてくれ!」

江戸時代、あるうなぎ屋が蘭学者の平賀源内(ひらが げんない)に相談しました。夏はうなぎの売れ行きが悪く、困っていたのです。

(平賀 源内)

そこで源内は、店先にこんな貼り紙を出すよう提案しました。

「本日、土用丑の日」

するとどうでしょう。

「土用の丑の日にはうなぎ!」というイメージが広がり、うなぎ屋は大繁盛!

やがてこの習慣は全国に広まり、現代まで受け継がれているのです。

つまり、土用の丑の日=うなぎの習慣は、栄養学だけでなく、PRの力で定着したというわけです。

丑の日には “う” のつくものを食べると良い!

さらに興味深いのが、日本古来の風習との関係です。

「丑の日には “う” のつくものを食べると良い」という言い伝えがあり、うなぎの他にも、梅干し・うどん・瓜(うり)なども選ばれてきました。

つまりうなぎは、その中でもスタミナ抜群で「う」のつく代表格だったわけです。

現代における土用の丑の日の楽しみ方

うなぎが高騰している今、「毎年うなぎはちょっと…」という人も多いはず。

でもご安心を。

土用の丑の日は「無理せず、体をいたわる日」と捉えてOK!

- 代替食として、サバ・アナゴ・豚肉などもおすすめ

- 冷たい飲み物を控えて、内臓を冷やさない食事を意識するのも◎

- 「う」のつく食材を選ぶだけでも、日本の風習を感じる行事食になります。

まとめ|土用の丑の日は、健康と知恵の象徴!

(牛丼…“うし” の肉)

「土用の丑の日にうなぎを食べる理由」は、科学的な栄養効果 × 江戸時代のマーケティング × 日本の風習が重なった、まさに“知恵の結晶”。

今年の土用の丑の日、あなたは何を食べますか?

大切なのは、自分と家族の健康を思いやること。

うなぎに限らず、「う」のつく元気の出るものを楽しく味わいましょう!